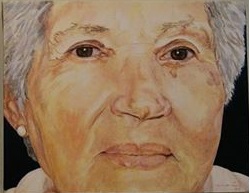

Inocencia es una mujer que ha trabajado toda su vida, activa y dinámica que continúa redescubriendo la vida, creando verdaderas obras de arte con la talla de madera. Ha trabajado en el campo, en el cultivo de la remolacha, cuando la mujer desempeñaba un papel fundamental en la agricultura. El trabajo de la mujer rural fue vital para el desarrollo familiar y social de nuestros pueblos, un pilar que sustentó las precarias economías rurales. De la mano de Inocencia, nos acercamos al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo y al cariño por nuestro pequeño mundo que nos rodea.

Inocencia nació un 28 de agosto de 1938 en Lanaja, aunque su vida ha transcurrido principalmente en la localidad monegrina de Grañén. De casa de “Los Simpato”, su padre Lorenzo Salillas se dedicó a la fabricación de tejas, las hacía a mano y fue hermano del famoso corredor Julián Salillas. Julián Salillas fue un corredor muy conocido en su época por participar y ganar carreras pedestres “corridas de pollo” en los años treinta, el ganador ganaba tres pollos, el segundo dos y el tercero un pollo. Julián también corrió la tradicional y singular carrera del hombre contra el caballo de Lanaja y trabajó de guarda de caza por la sierra de Lanaja.

Su madre Gregoria Vived, de familia de guarnicioneros tuvo un primo muy reconocido por su trabajo de guarnicionero, que ejerció en la localidad monegrina de Huerto. Fueron ocho hermanos, cinco chicos y dos chicas. Inocencia fue muy poco a la escuela, pues tuvo que ayudar en casa y cuidar de sus hermanos. En Lanaja vivió cerca de tres años, pero el trabajo de tejero de su padre les llevó por diferentes lugares. De Lanaja, la familia Salillas-Vived, marchó a Lalueza, luego a Grañén y al poco a Tormos, donde estaban construyendo el embalse de La Sotonera. Cuando llegaron a Tormos, Inocencia contaba con unos siete años y trabajó ayudando a su padre ante la gran demanda de tejas que requería la construcción del nuevo pueblo de colonización de Ontinar de Salz. Inocencia iba a preparar el barro, lo pisaba como las uvas para hacer vino, luego lo cortaba con una enorme cuchilla de más de un metro de larga y más de siete kilos de peso. Las tejas las horneaban, Inocencia iba a buscar leñas para alimentar el horno, quemaban lo que podían: carrizo, coscojo, ontinas, sisallos, paja…

En Tormos aún fue algo a la escuela, como el trabajo de tejero implicaba vivir a las afueras del pueblo, para Inocencia era una forma de juntarse con amigas y jugar, sobretodo a las tabas. Pero Inocencia no aprendía mucho, del “a e i o u” pasaron al “mi mama me ama y mi mama me ama a mí”. Le mandaban a buscar leñas para la escuela, iban al borde del embalse y recogían aliagas, con el pie las apretaban y las ataban haciendo fajos. Se llevaban más de un pinchazo e Inocencia aún no entiende como algún día no cayeron al embalse, arriesgaban mucho. Las aliagas las llevaban a la escuela donde al final se acababan calentando los niños de las casa ricas, mientras los pobres recogían la leña. Al final, la madre de Inocencia la sacó de la escuela: “para que se calienten los hijos de los ricos, que se calienten tus hermanos”.

Con la llegada de las cerámicas el trabajo artesanal de tejero desapareció. A los catorce años, Inocencia comenzó a trabajar con la remolacha y a arrancar lino. En Grañén la remolacha fue un cultivo muy importante y ocupó a muchas mujeres. Se cargaba en el tren y se llevaba a la azucarera de Monzón. Inocencia trabajaba plantando la remolacha y la recogía en invierno, hacía mucho frío. Cando se recogía se “escoronaba”, se quitaba la corona de la remolacha. Para calentarse se daban repetidamente palmadas en la espalda, con gran energía para tratar de entrar en calor. A veces hacían alguna pequeña hoguereta, pero no podían estar mucho rato paradas, tenían que trabajar. Les pagaban 25 pts al día, más medio pan que el sábado se concretaba en tres panes que alimentaban, durante toda la semana, a la familia Salillas-Vived. Para plantar la remolacha, Inocencia se ataba un saco a la cintura donde guardaba la planta que una a una iba plantando. Para la recolección se tenía que inundar de agua el campo, como si fuese arroz, “se arrancaba con el agua hasta las rodillas”. Había dos clases de remolacha, una forrajera, para los animales, y otra para azúcar.

Con la llegada de las cerámicas el trabajo artesanal de tejero desapareció. A los catorce años, Inocencia comenzó a trabajar con la remolacha y a arrancar lino. En Grañén la remolacha fue un cultivo muy importante y ocupó a muchas mujeres. Se cargaba en el tren y se llevaba a la azucarera de Monzón. Inocencia trabajaba plantando la remolacha y la recogía en invierno, hacía mucho frío. Cando se recogía se “escoronaba”, se quitaba la corona de la remolacha. Para calentarse se daban repetidamente palmadas en la espalda, con gran energía para tratar de entrar en calor. A veces hacían alguna pequeña hoguereta, pero no podían estar mucho rato paradas, tenían que trabajar. Les pagaban 25 pts al día, más medio pan que el sábado se concretaba en tres panes que alimentaban, durante toda la semana, a la familia Salillas-Vived. Para plantar la remolacha, Inocencia se ataba un saco a la cintura donde guardaba la planta que una a una iba plantando. Para la recolección se tenía que inundar de agua el campo, como si fuese arroz, “se arrancaba con el agua hasta las rodillas”. Había dos clases de remolacha, una forrajera, para los animales, y otra para azúcar.

Jesús y Félix, hermanos de Inocencia recuerdan aquellos años: “entonces si que había crisis, se pasaba mucha hambre, la comida estaba muy racionalizada y había que estirarla para al menos comer un poco cada día”. Félix marchó muy joven a trabajar de cabrero por la sierra de Alcubierre, vivió un tiempo en Lanaja pero pronto se volvió para trabajar haciendo tejas con su padre y aunque trabajaba igual que él, ganaba muchísimo menos. Se hacían los pitos, las canicas, de barro y los cocían en el horno con las tejas, también hacían comederos y bebederos para gallinas y pollos. Entonces el colchón era de cascarota del panizo.

Inocencia trabajó sirviendo en casas de Grañén, limpiando, cocinando, lavando… los cristales los limpiaban con periódicos. También sirvió en una casa de Tramaced, mientras un hermano suyo se dedicó a realizar labores del campo, a Inocencia más de una vez le tocó ir a espigar.

En tiempos Inocencia fue a huronear, a cazar conejos para comer, en casa siempre han tenido huerto, gallinas, pollos, tocinos y vacas. En 1959 se casó con Julián Gracía, descendiente de Bespén. Han vivido en una torre próxima a Grañén, Torre Bespén. Al principio tuvieron bueyes de labrar y después se pusieron vacas de leche, su marido las ordeñaba a mano. Inocencia fregaba hasta 34 cantaros de leche cada día, hasta que cerró la RAM, “Sacabamos el fiemo a carretillos hasta que nos compramos una pala para el tractor”. Actualmente la explotación continúa en manos de uno de los dos hijos que tuvieron, dedicándose a la cría de terneros. El otro hijo se dedica a la fabricación de remolques.

Inocencia participó en el programa Zarrios de Aragón televisión y siente una gran afición por las antigüedades, gran parte de su tiempo lo dedica a la restauración. Pinta y trabaja la madera con gran maestría, es toda una artista en la talla de madera, laboriosa y perfeccionista crea obras maravillosas llenas de esfuerzo y cariño que dan un valor extraordinario a sus múltiples y variadas creaciones. Una gran mujer por descubrir.

Esta mirada se enmarca dentro de la serie “Rostros”, que va relatando diferentes visiones de mujeres monegrinas y su trabajo en el medio rural de Los Monegros. Muchas gracias Inocencia.