El río Alcanadre ha bañado las tierras de Sariñena con su fino hilo plateado, dando vida y prosperidad a la villa sariñenense. La poetisa y corresponsal de guerra Ana María Martínez Sagi, en agosto de 1936, lo describe como una “sierpe de plata, bajo las altas estrellas”. Lo cierto es que Sariñena le debe su vida y su propia existencia, pues se estableció en su ribera, en una de sus terrazas fluviales. Sariñena, situada “En una gran llanura entre los ríos Alcanadre y Flumen (que tienen dos puentes de cantería y ladrillo)”, ríos que, en palabras de Pedro Blecua y Paul, en su Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido de 1792, son “los que bañan y fertilizan gran porción de su vega y terreno”, contando en sus “alrededores con espaciosas huertas, pobladas de frutales de toda especie, muchos morales, buenas arboledas y paseos deliciosos”.

Sariñena es mi pueblo,

San Antolín mi Patrón,

el Alcanadre y Monegros,

son lo mejor de Aragón.

Jotas y Coplas de Monegros, Juan el Recogedor. Revista Monegros, 1980.

La acequia del Molino a su paso por la huerta vieja de Sariñena.

Pero Sariñena no escapa a su irregularidad mediterránea, capaz de producir grandes riadas, avenidas, así casi como secarse. Crecidas muy destructivas que se han llevado por delante azudes e incluso puentes como las ocurridas en 1747, 1753 o 1852, esta última publicada en El Heraldo en su edición del 6 de octubre de 1852: “Que el rio Alcanadre arrebató también el puente de madera de Sariñena” o la de diciembre de 1879 y recordada por el Diario de Huesca del 10 de diciembre de 1912 “Los daños hechos por los temporales en la parte baja de nuestra provincia, decía que en Sariñena se llevó el río el puente de hierro, valorado en 10.000 duros, y en las huertas hizo bastante daño”.

“El señor conde de Toreno dio cuenta también de haber destinado una cantidad para la reconstrucción del puente de Sariñena.”

El Imparcial, 31 de octubre de 1879.

“El gobernador civil de aquella provincia, ha dado las gracias al ministro á nombre de los desgraciados que han sufrido por las inundaciones de Sariñena, Fraga y pueblos de la ribera del Cinca.”

El Pabellón Nacional, 31 de octubre de 1879.

Y a su vez se han dado sus estiajes estivales que le han validado el sobrenombre de “Mata panizos”. De esta manera, desde tiempos pretéritos se las ingeniaron para aprovechar eficientemente sus aguas. Por ello, en caso de que las sequías agotaran estas fuentes tradicionales de abastecimiento, apunta J. Raúl Navarro-García, quedaba ir a los ya más lejanos cauces fluviales: “Ámbito en el que presas y azudes como las de Valdera y Puimelero también pudieron crear condiciones adecuadas para el desarrollo palúdico desde la edad media” (J. Raúl Navarro-García Expansión hidráulica, factores ambientales y humanos en el paludismo español del primer tercio del siglo XX). De esta manera, su regularización, a través de azudes y acequias, proveyeron a Sariñena de magnifica huerta y campos de regadío en total contraste con la característica aridez monegrina, en pleno Valle del Ebro, hasta la llegada de los diferentes canales y transformación a regadío de sus tierras, transformando la economía y el paisaje. No obstante, este es un artículo de acequias que conformaron un verdadero oasis en el lugar de Sariñena.

Si Sariñena tiene un padre

es hija del Alcanadre

y si preguntan por su madre

es la acequia Valdera.

La laguna es su niña

donde se refleja la luna

mientras gira la piedra

del molinar su acequia.

Sariñena, villa como ninguna

que su huerta vieja

es su gran fortuna

a orillas de l`acequieta.

Si dicen que soy de Sariñena

el Alcanadre es mi padre

y mi madre la Valdera

de mí siempre villa eterna.

“Tres eran las acequias madres”, recoge Pascual Madoz en 1845 “Cuyo riego termina á ¾ de leg. de la población, impulsando además las máquinas de un batán, un molino harinero y otro de aceite” de acuerdo a su Diccionario geográfico-estadístico-histórico publicado a mediados del siglo XIX. Sin duda, estas responden a las acequias de Valdera, la del Molino y su ramal de la Acequieta, y la acequia de Albalate. Acequias tradicionales con concesiones históricas que toman sus aguas del río Alcanadre principalmente por medio de azudes y que conducen el agua para el riego de pequeñas parcelas. Acequias históricamente de tierra, a veces puntualmente revestidas por sillares de arenisca, piedra muy débil, para riego por inundación. La gestión viene dada por el Sindicato de Riego de Sariñena, una antigua comunidad de larga trayectoria que más adelante se desarrolla en el presente trabajo.

Las acequias mayores suelen derivar en acequias secundarias hijuelas y/o brazales. Asimismo, las aguas no utilizadas son derivadas a otros sistemas, así las aguas de la Valdera a la del Molino, la del Molino a la de Albalate y luego, a su vez, por medio de azarbes, las aguas sobrantes son devueltas al río Alcanadre, considerándose como retornos. Las canalizaciones más pequeñas que aportan agua a los azarbes son conocidas como azarbetas.

Toda esta actividad generó guardias de riego, el trabajo a vecinal de mantener las acequias, los jornaleros y cuadrillas, los regadores… además del nombrado sindicato o comunidad de regantes. Al igual existe toda una terminología o vocabulario asociado, toda una riqueza que se ha tratado de mantener en el presente artículo.

Cuando veo los Monegros

se me encoge el corazón;

son como un hierro rusiente

en el vientre de Aragón.

Luis Escudero.

Las acequias de Sariñena también se encuadran en aquella memoria de la sed, del aprovechamiento del agua en Los Monegros. En este caso ligada al paso de un río, circunstancia que marca profundas diferencias con la extrema aridez y sequedad de otros lugares de Los Monegros, sobre todos los del sur, pues la sierra de Alcubierre desvía los cauces que naturalmente discurrían de norte a sur para acabar desembocando en el Ebro, dejando un sur aún más extremadamente árido y seco, de aprovechamiento del agua en balsas, balsetas y balsetas, toda una cultura del agua y la sed que debería ser patrimonio cultural de la humanidad. (La memoria de la sed).

“En Sariñena Villa Plena, quié no trae, no cena.”

Refranes o Proverbios en romance 1621. Biblioteca de Castilla y León (Valladolid)

— Signatura: BPA 1369.

Vocabulario acequiero

- Abadinar: También en las formas Badinar o Embadinar. Inundar de agua. “No vaya ser cuento que abadines”.

- Abarrancar/ Barrancar:

- Acequia/ cequia: Canal artificial por el cual circula el agua para riego agrícola.

- Acequia madre: Acequia principal que toma directamente el agua.

- Aguatillo: Compuerta para el desagüe.

- Alfarda: Canon o contribución de riego.

- Asolar: Decantar, cuando bajan las partículas al fondo.

- Atancar: Poner la tabla para que entre el agua al campo y para que no se escape mucha agua se pone “lastón u otras yerbas” en las fugas. Esta operación se llama “volver l´agua”.

- Azarbe: Acequia que lleva el agua sobrante.

- Azarbeta: Azarbe secundario.

- Azud: Barreras, a modo de pequeñas presas en los ríos que derivaban el agua a las acequias.

- Barrancada: Avenida, riada, aumento de caudal que rebasa la acequia.

- Barza: Zarza Rubus spp.

- Boquera: Es una estructura para controlar el flujo de agua hacía las áreas de cultivo, desviándola de la acequia principal a canales secundarios o a las propias parcelas. RAE: Boca o puerta de piedra que se hace en un cauce para regar las tierras. Salida de agua sin enfila ni nada abierta a azada y que luego se tapaba. Riego a boquera: Cuando se regaba por una enfila y tenían que regar uno detrás de otro sino no regaban, era cuando había escasez de agua.

- Boleta: Papeleta donde se ponía el nombre y los metros del tramo que correspondía a cada parte en el repique. Se colocaba en una caña clavada en el cajero de la acequia.

- Brazal: Acequia secundaria.

- Brozar: Taponar la maleza arrastrada por la acequia alguna parte de la misma, como un estrechamiento de un puente. Suele pasar siempre después de haber limpiado la acequia.

- Buro: Barro.

- Cabecera: Parte alta de la acequia.

- Caizada: Caíz, cahiz, cahizada, medida de superficie que equivale a unos 5700 metros. Una caizada son unas 38 áreas; 8 fanegas; 24 cuartales; y 96 almudes o celemines.

- Caizadas: Un pago que se realizaba en relación a la tierra que tenías medidas en caizes.

- Cajero/Caxero: Sección de la acequia, soleras más laterales. Camino pegado a la acequia para acceder a todos sus puntos para su limpieza y conservación. «Respetar el cajero»: respetar el paso de servidumbre.

- Camallón: Forma sariñenense de Caballón. Surco en la tierra para conducir el agua y regar las plantas a sus lados.

- Cargadal: Sedimento en la acequia, entre la arcilla y la arena.

- Chespe: Trozo de barro con raíces que hacen de armadura, para taponar los agujeros de acequias, brazales y rasas.

- Chumear: Gotear.

- Colector: Un colector de acequia puede ser un conducto que distribuye el agua desde una acequia principal a diferentes áreas de riego.

- Coscarana: Tierra reseca y resquebrajada, formando costras.

- Dallón/ Dallones: Herramienta con filo metálico y mango de madera, mayor que la hoz, empleada para la limpiar las hierbas de las acequias. Guadaña corta para cortar hierbas, barzas o cañapitas.

- Demba: Huerta, a veces significa la huerta próxima al pueblo.

- Derivación: Acción de desviar agua de un río o corriente principal hacia una acequia para su uso en riego.

- Descajerar: Ensanchar el cajero de la acequia.

- Desembozar/desbozar: Desatascar.

- Desencarar: Regar lo sembrado para que se reblandezca la corteza que hace la tierra y pueda nacer.

- Enfila: Compuerta de riego.

- Esbarrancar: Cuando se pone mucha agua y se rompe el marguinazo y erosiona el terreno.

- Esbozar: Desatascar.

- Esbrozar: Desbrozar, limpiar los cauces de las acequias.

- Esbarziar: Cortar bazas o barzeros.

- Fanega: Medida de superficie que equivale a unos 715,18 metros.

- Forca: Horca.

- Forcallo: Horca de cinco púas.

- Forcón: Horca grande.

- Gallipuente: Sencillas estructuras para salvar el obstáculo que constituían las acequias. (Naval Mas, Antonio).

- Gancheta: extensible, era un mango extensible para poderla llevar en el coche, luego, en la punta tenía dos ganchos, como si fuese una horca con solo los dos dientes laterales, pero con el final en forma de gancho.

- Guerto, Guerter, Guertico: Huerto “Pal guertico”.

Guiador: Regador. Figura antigua encargada del manejo de las aguas, caudales y distribución de las acequias y sus sistemas. - Hacer brazal: Limpiar cada uno su propio brazal.

- Hijuelo/hijuela: Acequia que nace de la acequia madre.

- Husillo: Tajadera accionada a través de un tornillo movido por medio de una rosca.

- Ir a dar vuelta el agua: Ir a comprobar como va el riego a manta hasta que acabe por regar todo el campo.

- Lastón: Gramínea que crece en los marguines.

- Margüín: Linde o margen de un campo de cultivo.

- Marguinazo: Ribazo. Talud entre dos fincas a distinto nivel.

- Mina: Conducciones subterráneas excavadas en el suelo, túneles cerrados o abiertos para permitir el paso de las corrientes de agua y salvar la topografía.

- Mojón: Desprendimiento de tierra en el cauce de la acequia.

- Paradil/Paradiles: Guías del marco donde encaja la tajadera.

- Portillo: El portillo, por donde entra el agua al campo.

- Rasa: Acequia secundaria, como un brazal pero menos onda y más ancha.

- Raseta: Diminutivo de Rasa.

- Rebugada: Montón de broza que baja flotando por la acequia, que hay que retirar con la horca “porque puede brozar un puente”.

- Regacha: Cauce angosto para el riego.

- Reguero: “O reguero”, corriente, a modo de arroyo pequeño

- Repique: Trabajo de limpieza del cauce de la acequia repartido por tramos.

- Salto: Desnivel o caída, donde el agua coge velocidad y fuerza que servía para mover molinos o batanes.

- Sifón: Infraestructura hidráulica utilizada para trasvasar agua de un lugar a otro situado a un nivel inferior.

- Sogada: El agua que queda en el brazal desde la acequia hasta el campo. “Antes, cuando se optimizaba el agua, había que calcular para que entrara en el campo y no echarla para abajo”.

- Tajadera: Compuerta para abrir o cerrar el paso del agua.

- Tarquín: Agua estancada que forma fango maloliente. Barro sucio.

- Teja de agua: Unidad de medida de caudal.

- Topera: Agujero estrecho por el que escapa el agua. “Se debe tapar con buro y si es grande con un chespe”.

- Tollo: Lugar de más profundidad tanto en las acequias como en los brazales, normalmente después de los paradiles, por la erosión, donde antiguamente aprovechaban para bañarse.

- Yerba: Hierba.

Sariñena, hija del Alcanadre

Sariñena es hija del Alcanadre, sin duda. Y Sariñena ha tenido, a través de sus distintas civilizaciones, la capacidad tecnológica y el ingenio de aprovechar sus aguas en beneficio de la población. Hasta el punto, que como bien dice Antonio Naval, este constante aprovechamiento de las aguas del río es otro de los aspectos que definen la localidad “Al menos desde tiempos de los árabes” (Antonio Naval Mas. Sariñena, villa histórica de ferias y regadíos).

Pues los cursos fluviales, a lo largo de la historia, fueron factores decisivos para el asentamiento de núcleos humanos “Así, en las orillas de afluentes del Ebro como el Alcanadre, los emplazamientos de los hábitats agrícolas fueron más abundantes en las terrazas desde donde dominaban el lecho fluvial» (Giral Royo, Francesc. 2004. Introducción al poblamiento de época romana en Los Monegros, Revista d’ Arqueología de Ponent, 14, pp. 223-236). Sin duda, la prosperidad ha venido dada del río y sus acequias, siendo el motor de la actividad económica, agrícola y ganadera de Sariñena, pero también de molinos y batanes, propiciando actividades extras como fue la realización de diversas ferias: “A mediados del siglo XIX en las dos ferias que se celebran en la primavera, una para Carnaval y otra para el Domingo de Ramos” (Antonio Naval Mas. Sariñena, villa histórica de ferias y regadíos).

Por ello, no es de extrañar, como son varios los testimonios que recogen la riqueza de Sariñena a lo largo de los tiempos. Este es el caso de Labaña, geógrafo portugués, quien en 1611 realiza una detallada descripción de Sariñena: “Es villa principal del Rey. tiene 350 vecinos, cercada de muros altos, de tapia fuerte, por fuera de los cuales tiene dos arrabales, a la entrada y salida. Está asentada en llano a lo largo del río Alcanadre. a mano derecha. sobre el cual tiene un puente muy bueno y encima de él un azud muy bien hecho, para sacar una acequia con la que riegan una gran huerta, y en ella y en el término cogen mucho trigo, vino, aceite y azafrán. y tiene mucho ganado y tierra rica, así por la abundancia como por las tres ferias que se hacen en ella. Fuera de la villa hay un monasterio de frailes franciscanos. un hospital y escuela de gramática”.

Igualmente, Pedro Blecua y Paul, en 1792, describe una magnifica y productiva huerta, de una Sariñena amurallada de tapial. Aun así, Blecua y Paul matiza mucho más y llega a decir que de la muralla presentaba tres entradas y tres fuentes. Estas, para Antonio Naval Mas: “Eran de las de caños cobijados bajo arco de acuerdo con una tipología que caracterizaba al Alto Aragón. Algunos todavía las recuerdan.”

También lo recoge Espinalt, entre 1778 y 1795, en su Atlante español, junto a otros aspectos de la villa que se reproducen en su integridad: “Buenos muros con sus torres y un castillo algo arruinado con tres puertas y, en cada una, su fuente. Tenía por entonces dos conventos: el de franciscanos (XVI) y el de carmelitas calzadas (XVII). Para acercar al devoto, se había traído una réplica de la Virgen de Loreto, que se entregó a los franciscanos. Estos la llevaron a la ermita donde hoy se celebran las misas diarias en invierno, junto a la carretera de Huesca, antaño cárcel del lugar.”

Tres eran las fuentes de Sariñena

una en cada una de sus entradas

igual daban la bienvenida al sediento

que daban la despedida y aliento

al pasajero y peregrino.

Que esta villa, además de a san Antolino

a Salvador, Santiago, san Eufrasio y Loreto,

lleva también de patrona

a nuestra señora virgen de las Fuentes

y a la acequia madre Vadera.

En la calle Goya aún encontramos la fuente de Villanueva del siglo XVII, descrita por el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): “Adosada por su parte trasera a la pared de una vivienda, es una construcción de planta rectangular, realizada con grandes sillares de arenisca, dispuestos a soga. Su frente se encuentra casi totalmente abierto por un profundo arco de medio punto, bajo el que se cobija la pila rectangular. Estaba coronada por una cornisa moldura ligeramente saliente, que ha desaparecido. También ha desaparecido un largo abrevadero, cuya pila, de planta rectangular, estaba adosada a uno de los lados de la fuente.”

Que es villa de acogida y de historia

que es villa de memoria

que es villa amiga

que es Sariñena nuestra villa.

La fuente de Villanueva y quizás las otras fuentes que tuvo Sariñena cogía el agua de la acequia Valdera por medio de un antiguo sistema hidráulico. El sistema recogía el agua de la acequia Valdera y la conducía canalizada hasta la fuente de Villanueva y el demolido abrevadero en la década de 1990. El antiguo sistema hidráulico de Sariñena se ubica en la calle Alfonso I el Batallador, en un solar, entre malezas, a través de unos mallazos, en la absoluta dejadez y completo abandono, se encuentra la entrada al antiguo sistema hidráulico de Sariñena.

Fuente Villanueva Sariñena.

La pequeña construcción, según el inventariado del «Plan General Urbana de Sariñena», data de finales del siglo XVI. «A través de una portezuela, se desciende por peldaños pétreos enclavados en la pared. La sillería está perfectamente conservada.» Su interior es abovedado y la sillería dicen que es obra de un maestro cantero, uno de los que durante el siglo XVI estuvo por el sur de la provincia de Huesca fabricando captaciones, caños y fuentes. La obra permitía redirigir unos 60 grados la conducción de agua: «Dejando un depósito para las cales y permitiendo su limpieza periódica».

El Alcanadre

El río Alcanadre nace en la sierra de Galardón, sierra de pinos, bojes y chinebros, término de Fiscal, comarca de Sobrarbe. Concretamente nace a unos 4 kilómetros del pueblo deshabitado de Matidero, a unos 1620 metros de altitud.

Tiene una longitud de 148 Km con una clara dirección norte-sur. Atraviesa la sierra de Guara introduciéndose bajo el cabezo de Guara y formando a su paso profundos barrancos, cañones y gargantas en las calizas eocenas como son los barrancos de Gorgas Negras, Barrasil, Peonera Superior y Peonera Inferior. Continúa encajonado hasta abrirse tras juntarse con el Guatizalema, para luego proseguir descendiendo hasta desviarse al sur-este al encontrarse con la sierra Alcubierre Sigena, tras juntarse con el Flumen para acabar desembocando en el Cinca tras pasar Ballobar, a 138 – 133 metros de altitud sobre el nivel del mar.

En él desembocan los ríos Mascún (13 km), Balcés o Isuala (41 km), Formiga (16 km) con el Calcón (22 km), Guatizalema (73 km) con el Botella (22 km) y Flumen (120 km) con el Isuela (39 km).

Alcanadre de mis amores

discurres por nuestra villa

como hilo fino plateado

bajo la ermita de Santiago.

Río de nuestros corazones

Sariñena ve pasar tus aguas

entre ripas y badinas

entre tus sotos y gleras

Nos has dado vida

y una maravillosa huerta

nos has quitado la sed y el hambre

a tu inmemorial Sariñena.

Que no hay mayor honra

que ser hijos del Alcanadre

por escudo y bandera

río de nuestros anhelos e ilusiones.

El río permanece encajonado hasta prácticamente alcanzar el llano de la parte norte de Los Monegros. Como decía Pedro Blecua y Paul, las aguas del río Alcanadre, por su mucha profundidad, no podían aprovecharse hasta “El terreno de la villa de Sariñena y lugar de Capdesaso”. En cambio, las de los ríos Guatizalema, Flumen e Isuela, que en el verano escasean mucho, eran de buen provecho: “Se aprovechan bien en toda su vega y ribera en invierno y primavera por alguna porción de levante y mediodía” (Descripción Topográfica de la ciudad de Huesca y todo su partido de 1792).

El Alcanadre, antiguamente, a su paso por Sariñena, presentaba un aspecto muy diferente, señala Rafael Anoro Novellón: “Las gravas se acumulaban formando extensas gleras y a su vez se formaban playas de fina arena. Había poco arbolado ya que se aprovechaban mucho las leñas. También se extraían muchas gravas y arena para la construcción, mucha gente para ganarse algunos pocos dineros acudía a recoger unas pocas gravas que vendían a los albañiles. Luego se extrajeron tantas gravas a través de Horpisa (Hormigones del Pirineo Sociedad Anónima) que el río se encajonó, hundiéndose su cauce y quedando casi sin gravas. Incluso el puente del Ramio cedió un poco.”

Lucas Mallada decía que “Si la amplitud de su cuenca correspondiera un canal de importancia, sería el Alcanadre tal vez el río de más provecho de la provincia”. Aun así, sin duda, el río Alcanadre ha sido vital para Sariñena y para su huerta vieja, algo que no deberíamos ni debemos olvidar. Pues, tal y como afirma Rafael Anoro Novellón, en Sariñena se vivía de la huerta y ha sido muy importante para la población y comarca: “Se regaba, pero también se bebía agua del río. Algunas mujeres iban a lavar la ropa y muchos a bañarse en sus aguas en verano”. Pues, tal y como concluía Lucas Mallada el Alcanadre ha contribuido en gran parte a la riqueza de la villa de Sariñena: “Que deja a su derecha, permitiendo que, en su territorio, por la menor depresión de su álveo, se repartan algunas acequias con que aumentar la variedad de sus producciones”.

Alcanadre, Alcanadre

bañas a Sariñena

en noche plateada

con la luna, con la luna

como una purna

que se baña, que se baña

en tu noche estrellada.

Madoz, en su Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico 1845-1850, aporta la siguiente descripción del río Alcanadre:

R. de la provincia de Huesca; tiene su nacimiento en el término de Mathinero (Matidero) del partido judicial de Boltaña, al pié del S. de la sierra de Guara, en un manantial que brota en las concavidades interiores de la sierra, al cual se le da el nombre de Mascun. En su origen el Vivera por donde sale, arroja generalmente una columna de agua igual al grueso de tres hombres, y su curso es perenne y muy caudaloso, bien en verano escasea algún tanto. En su dirección al S., describiendo varias curvas, fertiliza por la der. la huerta del Rodellar donde e le agregan mas aguas de las muchas fuentes que nacen en el monte de este pueblo, y los término de Almunia de Pedruel, San Saturnino, Bierje, en cuyo punto se le juntan dos r. por der. é izquierda, llamados el primero Formiga, y el segundo Isuela, el de Alberuela de la Liena, Ador, Abiego, Lascellas, Paneano, donde se le reúne el r. Rigo, el de Pertusa; Torres de Alcanadre, Peralta de Alcoféa próximo, á cuya jurisd. recibe en su seno las aguas del r. Guatizalema, el de Sena, el de Sigena, el de Alcoléa, Chalaméa, y Vallovar, en cuyo punto desagua en el Cinca, después de un descenso de 22 leg. (legua), dándole mucha mayor importancia de la que hasta allí tenia. Fecundiza también por su márg. izq. las heredades de los pueblos de Pedruet, Almunia de Sipan, de Morrano, de Casbas, de Junzano, Angues, Antillon, Cap de Saso, Sariñena, Albalatillo y el de Hontiñena. Tiene varios puentes, aunque comunmente de un solo arco ú ojo, pero elevados y buenos, siendo los principales los de Rodellar, Bierje, Lascellas, Pertusa, Sijena y Sariñena, y son, muchos los molinos y batanes que pone en movimiento con las aguas que lleva y las acequias que de él se sacan para facilitar el riego á los término de otros pueblos dist, de su álbeo. Cría abundante pesca de truchas, anguilas y barbos, ofreciendo en la primera especie la particularidad de que salgan ya de un grandor admirable del mismo manantial en que el r. tiene su origen. Esta circunstancia ha dado lugar á creer que tan copioso depósito de agua es debido á una infiltración subterránea del r. Ara, que nace en la cumbre del Pirineo y desciende costeando la sierra de Guara por el lado del N.; dan visos de probabilidad á esta opinión las muchas concavidades que sé observan en los cerros mas elevados de dicha sierra, y el ruido sordo y profundo que se deja oir al, penetrar en alguna de las espresadas concavidades.

El Guatizalema

El río Guatizalema nace en la ladera norte de la estribación occidental de la sierra de Aineto, a 1370 metros de altitud, en el valle de Nocito, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Su curso es de 69 km de longitud y transcurre embarrancado hasta La Almunia del Romeral, la sierra de La Gabardiella y la Hoya de Huesca, pasando por el pantano de Vadiello, para desembocar en el río Alcanadre, “Después de entregar parte de sus aguas al término de Sariñena, por medio de una presa y un canal conducido por galerías a través de algunos montes”, apunta Lucas Mallada.

Sin el Guatizalema no se entiende el sistema Valdera, donde Sariñena tenía construido un azud para pasar las aguas del Alcanadre aunque no ha solido tomar de sus aguas por su peor calidad en relación con el Alcanadre. Igualmente contamos con la descripción de Madoz del Guatizalema:

«r. que nace en la prov. y part. jud. de Huesca en las inmediaciones del pueblo de Nocito de donde sigue su curso por los térm. de los de Almunia del Romeral, Sipan, Arbanies, Castejon, Sietamo, Fañanas, Pueyo, Argavieso y Novales, penetrando por el térm. de Sesa en el part. de Sariñena, primer pueblo al N. de este part.; continúa fertilizando en su tránsito el térm. de Salillas y Huerto, y á dist. de 1/2 hora de este último punto le cruza un puente de piedra llamado del Rey sobre la carretera de Barbastro á Zaragoza: mediante una azud que tiene construida la v. de Sariñena, toma su agua en unión de una acequia que en el mismo parage desagua procedente del r. Alcanadre, conducida por unas famosas minas, y ambas aguas dan riego á una gran parte de su huerta llamada del riego de Valdero, depositandolas en el mencionado Alcanadre entre los térm. del espresado pueblo de Huerto y Peralta de Alcofea. En su origen á muy corta dist. se le une el r. Usez que de la parte NE. se dirige al SO. hasta penetrar en este r. por la izq. Ademas del puente que se dijo antes, le cruzan otros en los pueblos de Sipan, Arbanies, Castejon y Siétamo, y da movimiento á distintos molinos harineros, fertilizando gran porcion de terreno. Su curso es perenne, y lleva abundante caudal de aguas con una dirección constante NS. hasta llegar á las inmediaciones de Sesa, donde empieza á marchar al SE.; cria barbos y anguilas de la mejor calidad.”

La Isuela/Flumen

El Flumen discurre también por Sariñena, aunque su denominación histórica y popular ha sido muchas veces referida por La Isuela, ganando la partida popularmente al Flumen hasta no hace muchos años. Aún así, son muchas las referencias y voces que siguen nombrando La Isuela a su paso por Sariñena. No obstante, la forma de denominar a los ríos en femenino es característica dada en lengua aragonesa.

Entre el Alcanadre y La Isuela

al igual que su laguna

se halla noble villa

por nombre Sariñena.

El Isuela nace en Arguis y es regulado por el embalse del mismo nombre “Embalse de Arguis” y mantiene un recorrido de unos 40 kilómetros hasta unirse con el Flumen, tras pasar Huesca, en la localidad de Buñales. Las Isuela también cuenta con su descripción aportada por Madoz:

Isuela: r. de la prov. y part. de Huesca: tiene su nacimiento en el térm. del l. de Arquis en las montañas de Serué, y corre por entre asperezas y desigualdades hasta que sale á la llanura en los térm. de Noeno, que fertiliza con sus aguas y desciende caminando hacia el S. al de Arascues, á cuyas tierras proporciona tambien algun riego: continúa su curso bañando las tierras de los l. de Igries y Yéqueda á la márg. izq., y Canastas á la der., formando una curva considerable basta llegar á este último punto, de cuyo térm. sale penetrando en el de la c. de Huesca, en el cual proporciona riego de consideracion á varias tierras que hacen la huerta de esta c. tan amena como fértil: pasa lamiendo las casas de esta cap., cercándola de N. á SE. por espacio de 1/4 de hora, y junto á ella se encuentran 3 puentes frente á 3 puertas de la misma, 2 de los cuales de piedra y 3 arcadas cada uno, fueron construidos á mediados del siglo pasado, y el tercero de madera y un solo ojo, en el año 1835, dando ademas impulso á las ruedas de varios molinos harineros; tambien á dist. de 1/2 hora existe otro puente de piedra con un ojo: sale por fin del térm. corriendo hácia el S. y llega al de Pompenillo, Castillo de Pompien y Tabernas, los cuales fertiliza con sus aguas, y en el de este último pueblo se incorpora al r. Flumen (V.). Cria con abundancia barbos y algunas anguilas.

Flumen

El río Flumen Nace en la sierra de Bonés, en Arguis, y su cauce se desarrolla paralelo al Alcanadre al que acaba desembocando en Albalatillo, próximo al paraje de Juvierre. El mismo es descrito por Madoz:

R. que tiene su origen en el terr. de Belsué y á su parte N., en la provincia y partido judicial de Huesca; lleva su curso por la garganta llamada el Salto de Roldan y penetra en el término de Apies, dirigiéndose al de Fornillos, en cuyo término se encuentra un puente de piedra de un solo arco, bastante deteriorado: continúa su marcha corriendo al pie de las colinas la que se halla construido el edificio denominado Monte Aragon, donde hay otro puente de piedra muy sólido y de 3 ojos; sigue por el término de Quicena y variando de dirección hacia el O. baña los de Huesca al E., en que está el puente llamado de Lagranja, sólido y de dos ojos, y sigue por los de Molinos, Lascasas, Alvero Alto y Bajo y Tabernas, uniéndose á él en este término el r. Isuela(V.) : conservando sin embargo el nombre de Flumen ; corre después los términos de Buñales, Sangarren , Barbues y Torre Barbues, entrando en el partido dé Sariñena por el término de Almuniente y continúa bañando los de Granen, Sariñena y Alvalatillo, donde desagua á l/2 leg. de dist. en el r. Alcanadre. Fertiliza con sus aguas los térm. de los puntos que atraviesa, y con particularidad la huerta de Huesca, conocida con el nombre de Flumen: sus aguas son dé curso perenne y producen pesca de barbos y anguilas de esquisita sabrosidad.

La antigüedad de las acequias

Siempre ha existido, en el ideario popular de Sariñena, la consideración histórica de tratarse de una obra de la época de los árabes. Félix A. Rivas llega a decir que se le ha adjudicado un origen temporal de época andalusí. Sin embargo, los vestigios actuales no nos remontan a un pasado tan remoto, pero ello no quiere decir que la primigenia acequia Valdera proviniese de origen árabe o incluso romano, pues como bien dice Antonio Naval Mas “La acequia de Sariñena tiene que ser muy antigua a juzgar por los restos de algunas construcciones relacionadas con ella”. Incluso el SIPCA llega a calificar algunos restos, como son el caso de la “Presa Alcanadre”, como restos de época romana. Como dice Antonio Naval Mas: “Eran sistemas que conocieron los romanos, que imitaron los árabes, y que permanecieron prácticamente inalterados hasta el siglo XVIII. Los árabes los denominaron qanats”. A pesar de todo y sin ninguna duda, el sistema de la acequia Valdera responde a una magnifica obra de ingeniería de tiempos remotos.

La cita documental más antigua responde a 1170, según cita a 1208, cuando el rey Alfonso II de Aragón concede a la villa de Sariñena privilegios de población, entre ellos el privilegio a hacer las acequias que quiera del Alcanadre e Isuela para regar con sus aguas sus tierras: “Dono et concedo vobis quod faciatis acequias quantas plus potueretis in Alcanatre et in Isola et totam ipsam terram quam potueritis rigari de istas acequias infra predictis qui tunquam ingresam fuerist rigatas de acequia as et vos potueritis rigare habearis ez posideratis eas in perpetium” lo que se puede aproximar a la siguiente traducción: “Doy y concedo a ustedes hagáis acequias más podéis en Alcanadre y en Isuela y en toda si misma tierra podáis regar de estas acequias en los términos antes mencionados que incluso fueran ingresadas regadas de acequia como podríais tenerlo regado y poseerlo para siempre” (Colección de privilegios y escrituras.. Tomo VI).

Hay un registro del 23 de agosto de 1260 por el cual se otorga «Licencia a Nicolás de la Isuela de construir un molino en Sariñena y de poder regar en la villa. Donación de tierra en Sariñena a Nicolás de Isuela» (Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería,registros,nº11,fol.225).

En 1275 «Pedro Bahost, vecino de Sariñena, vende a Domingo de Pedruel la duodécima parte del molino de Pedro Larrés en Peralta de Alcofea, más los casales, casas, tierras que rodean al citado molino, además de la duodécima parte del soto y de las aguas, por 50 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0052). Este molino debe corresponder al que se abastecía del azud adosado al puente del Rey II, molino, como veremos más adelante, cuya licencia fue otorgada en el siglo XII.

Así, igualmente el 20 de diciembre de 1289 «Domingo Pedruelo y su mujer Valencia, vecinos de Sariñena, venden a Bartolomé de Lecina y su mujer Marta, vecinos del mismo lugar, la duodécima parte del molino llamado de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea sobre el puente de Ballarés, que muele con agua del Alcanadre, por 36 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0096).

Además los documentos del 31 de julio de 1291 por el cual «Juan de Español de Ramio y su mujer María venden al convento de Casbas y su abadesa Urraca sus derechos en el molino llamado de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea, que puede moler con agua del Alcanadre, por precio de 50 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0092), un segundo donde «Inés del Pico, viuda de Juan del Pico, y sus hijos Salvador, Nicolás, Agnes y Marta, todos vecinos de Sariñena, venden a Urraca Huerta, abadesa de Casbas, todos sus derechos sobre el molino de Pedro Larrés, en Peralta de Alcofea, por ciento doce sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0095) y un tercero que dice «Bartolomé de Lecina y su mujer Marta, habitantes en La Perdigura, venden a Urraca Huerta, abadesa de Casbas, sus derechos sobre el molino dicho de Pedro Larrés, en el término de Peralta de Alcofea, que muele con agua de Alcanadre, por 195 sueldos jaqueses» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0097).

El 19 de diciembre de 1323 hay referencia de un molino harinero y trapero llamado del Rey en Sariñena que tomaba el agua del Alcanadre. Es a raíz de una donación de bienes por parte de Pedro Jiménez de Sarasa y su esposa Teresa a favor del prior de Sariñena: “Consistente en unas viñas, casas, 9 sueldos de treudo y la parte y derecho que ellos tenían en dicho molino harinero y trapero del Rey, situado en el término del citado concejo de Sariñena con 6 cuartales y 1 almudín. El objetivo de la donación era fundar una capellanía perpetua en el monasterio de Montearagón. En el escrito se dice que el molino tomaba el agua directamente del río Alcanadre.” (Los batanes de Aragón (siglos XII-XVI) Germán Navarro Espinach. Universidad de Zaragoza).

Igualmente en una carta fechada el 29 de noviembre de 1327 «Carta al justicia de Sariñena o a sus lugartenientes sobre el azud y acequia que mueve los molinos traperos y harineros en dicha villa, puesto que (Lope) Sánchez Conesa, funcionario real, tenía asignación sobre ellos. Otra carta a Jaime Bernard, juez de Huesca, en relación a la petición dada por Pedro Jiménez de Sarasa, prior de Sariñena y (Lope) Sánchez Conesa sobre la reparación del azud y acequia del río Alcanadre a la que estaban obligados los hombres de Sariñena.» (Archivo Corona de Aragón,Cancillería,registros,nº428,fol.7v-8).

Es en 1335 cuando aparece constancia sobre el sistema Valdera, de un azud sobre el Guatizalema y la acequia en relación a una escritura de venta, que los señores de “Vallarias” otorgaron a favor de la Villa de Sariñena por la cual vendieron un “Azud y Cequia en el Río Batezalema, para prender, passar, y adducir agua para su regano de Valdera”. La referencia aparece en “Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de términos en 1734”. Curiosamente, este pleito con “Capdesasso”, admite que en esa fecha de 1335 aun no se encontraba poblado el mismo lugar de Capdesaso. (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).

Un segundo pergamino, en 1371, recoge un detallado inventario de bienes del llamado “molino harinero y trapero del Rey” con motivo de su arriendo. El documento queda recogido en la obra de Germán Navarro Espinach, “Molinos harineros en el reino de Aragón (Siglos XIV-XVI)”, citando que el molino estaba ubicado en el río Alcanadre. Y en 1390, un documento sitúa al mismo molino en las inmediaciones de Sariñena en la denominada Huerta de Suso, documento por el cual el monasterio de Montearagón da a treudo a Eximino Loarre, clérigo racionero de la iglesia de San Salvador de Sariñena, el molino del Rey, “sito en el lugar llamado Huerto de Suso en el término de Sariñena, molino antes estaba atreudado a Ramón de Castro, el cual no pagaba el treudo” (1390-07-12).

El molino harinero de Peralta de Alcofea vuelve a aparecer en un documento del 28 de abril de 1376 sobre su posesión: «García de Loriz y García de Lobera, escuderos procuradores de Gracia, abadesa de Casbas, comparecen ante Jordán Pérez de Urriés, regente de la Gobernación de Aragón, para firmar de derecho sobre la posesión de un molino harinero situado sobre el río Alcanadre, en el término de Peralta de Alcofea, sobre cuya posesión es reclamada por Guillermo de Entenza, escudero de Sariñena.» (Documento de Santa María de la Gloria de Casbas ES/AHPHU – CASBAS/0244).

En 1488 se produce una Sentencia Arbitraria sobre el pasto de ganados en la acequia Valdera: “Que los ganados de dicha Villa y Aldeas puedan hacer todas las Yerbas sobre la Acequia de Valdera hasta el caxero de ella”. La cita pertenece a un pleito entre Capdesaso y la Villa de Sariñena sobre la propiedad de la huerta Valdera y la Faxa Real en 1734, aportando sentencias históricas a favor de Sariñena (La Faxa Real/Faja Real es la partida situada en el margen izquierdo del Alcanadre, justo aguas arriba de la ermita de Santiago de Sariñena). Pues la huerta tenía un gran valor y sobre todo había intereses eclesiásticos por el cobro del Diezmo. No obstante, la documentación aporta una gran información sobre la acequia Valdera, su sistema y huerta. De esta manera, se recoge la sentencia arbitraria del año de 1488 por cuyos capítulos se declara “Que los montes y partidas llamadas Bramapan, Sasso Verde, Insulas y Arenales, Huerta de Salabert, Huerta de la Sardera, son términos de dicha villa y huerta de ella”.

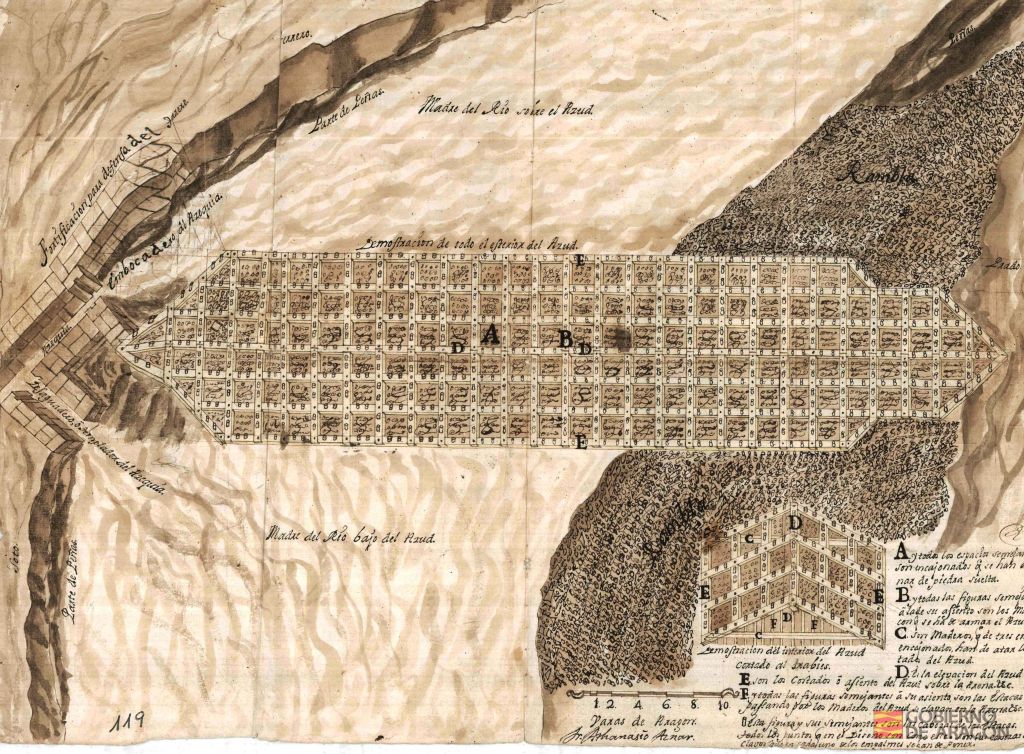

El escrito de defensa del lugar de Capdesaso se defiende de una firma presentada en 1577 obtenida contra el señor de Vallerías: “Sobre el riego de el río Guatizalema, para que se le permitiesse passar para su regano de Baldera, sobre que otorgó Escrituracon dicho señor; y quiere inferir Sariñena, que Capdesaso no concurrió con cantidad alguna para estos y que las aguas se dirigían a Baldera; a que se responde lo primero, que en aquel tiempo aún no se havía poblado Capdesaso, con que no pudo concurrir a esta compra; lo segundo, que reconocido el Mapa, se hallara, que Guatizalema se une con el Rio Alcanadre, en la Azud que está en los Arenales, y de alli passa por toda la Huerta , y Baldera de Capdesaso, y sigue toda la Cequia adelante, passa por el Abrevadero, y Baldera de Sariñena, y continua hasta entrar en las demás Huertas de la Villa; de modo, que no se prueba precisamente, que porque el agua passa por la Baldera de Capdesaso litigosa, fue el contrato con el Señor de Vallerías, solo para regar esta Partida, sino para las que eran de el Termino de Sariñena, como consta en la inspección del mapa”.

El lugar de Capdesaso, en su defensa, alude a los tributos que la Villa de Sariñena les impone a los de Capdesaso, probando que para Sariñena no son consideradas tierras suyas: “Este concepto se prueba con la Escritura de promessa, y obligación, que ha presentado la Villa, en que se supone, que haviendo está gastado, sobre tomar el agua de el Rio Guatizalema, para conducirla a la Ceguia de Baldera, negaron el riego al Lugar de Capdesaso, y sus vecinos, con el motivo de no haver contribuido en cosa alguna para los gastos; y haviendoles suplicado les concediessen dicha agua, lo executaron, obligandose por Escritura a pagar un Censo de 1H libras de capital, y 1 H Sueldos al año de reditos, y a contribuir en adelante con qualesquiera gastos, y pechas necessarias , para la conservacion de el riego.”

En 1587 se produce una proposición de firma contra los señores de “Vallarias” nombrando el azud de Valdera: “Que en los ríos Batizalema, y Alcanadre, de tiempo inmemorial, havia un Azud de piedra, vulgarmente llamado el Azud de Valdera, en el qual toma principio una Cequia, que esta abierta en los términos de Vallarias, y passa, y discurre por aquellos, hasta dar en los términos de Sariñena, para regarlos, y en particular una Partida llamada de Valdera, vc. Mediante el qual, dicho azud, por dicha azequia se lleva y discurre agua de dichos ríos para regar los dichos términos de Sariñena y señalamente la dicha Partida de Valdera”. Esta la primera vez que aparece el término “Partida Valdera” y se describe el complejo Valdera.

En 1588 los vecinos de Cadesaso solicitan estar bajo el riego de la acequia Valdera: “Tienen y esperan tener heredades baxo el discurso de la Cequia de Valdera de la Villa de Sariñena, etc, y havían suplicado de presente a dicha Villa, les hiciese merced de acoger y admitir en el dicho riego sus heredades”.

La disputa por la propiedad lleva al Rector de Capdesaso en 1650 a firmar una proposición para el cobro de diezmos en partidas dentro del término de Sariñena: “Se hallaba en la proffesión de percibir y cobrar la decima parte de los frutos, que se han cogido, y cogen en las heredades situadas y estantes en la Partida Alta de Valdera, como también de la Partida baxa, llamada de Valdera y de las de Miranda, Sardera y Ramio, estantes dentro de los Términos de Sariñena”. Lo que lleva a responder, treinta años después, al cabildo eclesiástico de Sariñena en 1680: “Que dentro de los Términos de ella, de tiempo inmemorial antquissimo, de que no havía memoria, ha havido y ay dos Partidas y Términos, llamadas la una partida Alta de Valdera y la otra Partida Baxa de Valdera, las quales han confrontado y confrontan la partida alta de Valdera, con Cequia de Valdera, Cequia del Rey y Montes Comunes”.

Como pruebas de la pertenencia, el documento aporta el que considera principal, la escritura de concordia entre Villa y aldeas del año 1683 “En que expresamente se pacta y confiesa: Que las partidas que refiere y entre ellas las Insulas, Huerta de la Sardera, Arenales, la Viñas viejas, camino de Albalatillo (desde la Cequia de Valdera hasta la Huega de Albalatillo, azía el Río Alcanadre, la Almunia y Sasso Verde, sean Términos, Huerta y vedados de dicha Villa”.

«Que los montes o partidas llamadas: la plana, Bramapan, Puyalon, Insulas, Huerta de la Sardera, Arenales, Cantalobos, las viñas viejas, camino de Albalatillo desde la acequia Valdera hasta la buega de Albalatillo hacia el Alcanadre, la Almunia y Saso verde fuesen términos, huertas y vedados de la villa, y de los herederos del riego de la acequia Valdera.»

Elbaile Ollés, José.

Lalueza, hechos del siglo XVIII.

La misma concordia de 1683 recoge la autorización del pasto de ganados en la acequia Valdera: “Que los Ganados que gruessos y menudos de dicha Villa y Aldeas puedan pacer y herbajar todas las Yerbas sobre la Acequia de Valdera, hasta el Caxero de ella (que es su orilla) azia la parte de la Laguna, y que los passos, que antiguamente fueron aboguiados en los Términos Comunes de Villa y Aldeas, se ayan de reconocer y renovar”.

Igualmente se produce una concordia en el año de 1727, entre el Reverendo Obispo de Huesca, Cabildo Eclesiástico de Sariñena y Rector de Capdesaso, en la cual ese halla pactado que los diezmos sean recibidos por el Obispo de Huesca y el Cabildo de Sariñena: “Que todos los olivares, tierras blancas, viñas y demás proffesiones, que ay desde el olivar de Blancas (que está junto a la Valmarinera) hasta la Torre alta, que llaman de Panzano inclusive, que termina al Monte de los Arenales perciba los Diezmos el referido Obispo y Cabildo”.

Así, podemos saber que el Clavario de la Villa de Sariñena, en 1728, se hizo cargo de 23 libras y 24 sueldos por el arriendo de las yerbas de riego de Valdera, desde la Valmarinera hasta las Insulas, que es toda la huerta litigiosa. (El Clavario era el oficial o persona que tenía a su cargo las llaves de una plaza, institución, ciudad, iglesia, palacio, cárcel, etc.).

Por último, se aporta una sentencia del Intendente de Aragón del 18 de junio de 1731 que libera a los vecinos de Sariñena al pago de contribución de la huerta: “En Pleyto litigado entre Villa y lugar por lo cual declaró: No deberle pagar contribución los vecinos de Sariñena, que tienen y possehen tierras en las Huertas de Valdera, alta y baxa, por resultar que las expresadas Huertas y Partidas están existentes dentro de los Términos de Sariñena”.

Los diferentes testimonios aseguran la propiedad de la huerta a la villa de Sariñena: “De que quanto se registra de dicha Huerta, ha havido y ay entre la cequia del Rey, Río Alcanadre y Cequia de valdera, hasta dicha Villa, siempre ha sido Término Dezmario y Guardio de ella y dentro de su distrito se halla toda la Huerta alta y baxa de Valdera”.

Es reseñable que el mismo pleito, de disputa por la delimitación de los términos territoriales de la Villa de Sariñena y Cadesaso, define el término denominado Huerta de Valdera: “La segunda parte, que vulgarmente llaman Huerta de Valdera, toma su principio, sirviéndola la Cequia de Valdera, y comprende todo lo que ay desde ella, azia Oriente, hasta el Río Alcanade; termina al Norte en la línea, que cruza por debaxo de los Mojones 3.2. y 1 debaxo del Azud, letra N. y al mediodía, en la que corre por debaxo de las letras S. y T. hasta el Mojón 27. Frente de Ramio” (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).

En 1825 se encuentra un pleito civil producido por la Real Audiencia de Aragón, citando la Junta de Apoderados del Riego de Valdera, posiblemente antecesora del Sindicato de Riegos de Sariñena: “Firma del Ayuntamiento y Junta de Apoderados del Riego de Valdera, de la villa de Sariñena, contra la Condesa viuda de Fuentes y el Ayuntamiento del lugar de Huerto, sobre aguas y otros derechos”. ES/AHPZ – J/000383/000002).

En 1835 aparece un expediente contra un vecino de Sariñena por haber introducido su ganado en una heredad de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes por la acequia llamada «Baldera»: “Expediente mandado formar por el alcalde de Sariñena don Francisco Marias, para la venta de los efectos embargados a José Allue, para la exacción de cierta multa impuesta por el citado Alcalde, a dicho Allue, sobre haber introducido su ganado en una heredad de los Cartujos, por la acequia llamada de Baldera”. (Fecha 1835 ES/AHPZ – J/012159/000002). Pues cerca de la misma Villa de Sariñena los cartujos, además de poseer tierras tenían una granja a modo de hacienda.

A principios del siglo XX, en el Diario de Huesca del 18 de noviembre de 1901, la partida “Balderas” de Huerto vuelve a aparecer: “Pueblo de Huerto: una huerta, partida Baldera”. Antonio Naval Mas dice que es también el nombre de la partida No obstante, documentalmente aparece la partida Huerta Valdera en un documento del año 1756: “Información suministrada por José Idiazábal Estella, síndico procurador de la villa de Sariñena, sobre uso del agua para el riego de las heredades de la Huerta llamada de Valdera, que carece de ordenanzas para su régimen y gobierno” (ES/AHPZ – J/001304/0021) y el término llamado del “Riego de Valdera” del año 1789: “Don Antonio Ballerín y Aniés, vecino y alcalde primero de la villa de Sariñena, suplica que los Herederos y terratenientes del término llamado del riego de Valdera cumplan la resolución de la Junta, que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incluye, sobre satisfacer las penas en que se incurra” (ES/AHPZ – J/001310/0010).

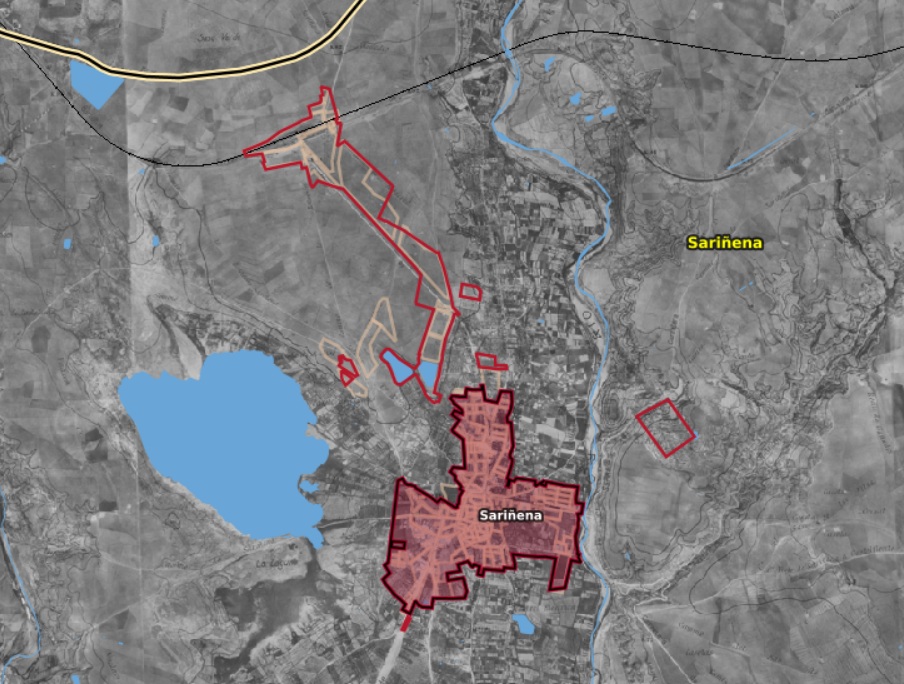

Visor Sigpac. Partida de Valderas. Término municipal de Huerto.

Aún con algunos apuntes del molino de Sariñena que fue movido por la acequia de Abalate, este recorrido histórico se ha centrado en la acequia Valdera, que, por su importancia, existe mayor documentación que ha aparecido y permite reconstruir parte de su historia. Por el contrario, no sucede lo mismo con las otras acequias.

Si que hay que señalar la constancia documental de la existencia de la denominada acequia, como hemos visto anteriormente, “cequia del Rey”, ligada a la acequia Valdera y que posiblemente responda a la acequia de Molino. El documento en cuestión dice lo siguiente “Cequia del Rey, Río Alcanadre y Cequia de Valdera” (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).

Igualmente, en distintos archivos aparece la “Acequia de los frailes menores de Sariñena”, en un documento por el cual “Juan de la Raga, prior de Sariñena, da a treudo a Inés de Gramenent un huerto situado en la acequia de los frailes menores de Sariñena por el pago anual de 12 sueldos jaqueses” (ES.28079.AHN/4//Clero-Secular Regular, Car.675, N.14). Esta se puede suponer estaba ligada a la comunidad de frailes franciscanos instalada en Sariñena. Otro documento hace mención a la acequia de Miranda, en un documento de 1538 y relacionado con la acequia de Albalate y el antiguo Azud del Hospital, situado en el río Alcanadre en las inmediaciones de la ermita de Santiago. El paraje de Miranda se encuentra a la altura de los Arenales pero en la orilla izquierda del Alcanadre, tras pasar las Ramblas.

Como conclusión no puede ser más oportuno que citara a Antonio Naval Mas, quien ha estudiado en profundidad el sistema en su obra «Construcciones para la historia del Somontano en el Alto Aragón»: “Es tentador remontar tal obra, o al menos parte de ella, a época romana como ya se ha hecho. La ascendencia del topónimo de la villa vinculado a un patronímico romano relacionado con una desaparecida villa rural es uno de los aspectos que lo hace verosímil. El día que se pueda completar este análisis arqueológico mediante adecuadas catas quizá pueda despejarse la incógnita”. Así mismo “Los árabes con toda seguridad cultivaron mediante regadíos el entorno de Sariñena. Existe la tradición de que las minas, o túneles cercanos a esta presa que llevan el agua a la localidad, fueron abiertas por ellos. Tras las cautelas que tan socorrida atribución suele tener, no debe menospreciarse tal fuente oral. También estos constituyen restos arqueológicos del máximo interés por la singularidad que ofrece su construcción, por lo que puede encerrar de información sobre construcciones de remotos tiempos, y por ser el testimonio de una permanente y activa utilización del rio para los riegos del entorno de Sariñena.”

La huerta de Sariñena

Labaña, geógrafo portugués, ya dice en 1611 que en Sariñena había una gran huerta, y en ella y en el término se cogían mucho trigo, vino, aceite y azafrán, además de tener mucho ganado y tierra rica. También lo recoge Blecua y Paul: “Que la acequias proveen agua abundante para más de 400 cahizadas de terreno blanco, y plantíos de viñas y olivos. iendo ordinariamente las cosechas de la villa: trigo, 2500 cahíces; cebada, 1500 cahíces; avena, 400 cahíces; mixtura, 200 cahíces; vino, 1200 nietros; aceite, 1800 arrobas; maíz, 150 cahíces; judías, 80 cahíces; mijo, 40 cahíces; seda, 500 libras, y abundancia de lino, cáñamo y hortalizas para sus abastos; con aumento considerable, especialmente en las de granos, vino y seda, cuyo sobrante va, por lo regular, a Barbastro; y aCataluña, el de granos y seda; a Monegros, el de vino y parte de aceite, y lo demás a Navarra”.

Una productiva y rica huerta gracias a sus acequias y sus sistemas, que se viene reflejando en las diferentes descripciones que se van haciendo de la villa, como la detallada de Sebastián de Miñano en 1827 en su Diccionario Geográfico Estadístico: “Produce 8333 fanegas de trigo, 666 de centeno, 5.0000 de cebada, 1.333 de avena, 266 de judías, 500 de maíz, 134 de mijo, 1.612 arrobas de vino, 1.944 de aceite, 16 de seda, 108 de cáñamo y mantiene en sus pastos por invierno 40.000 cabezas de ganado lanar que crían 20.000 corderos”.

Y, como no, no podemos olvidar a Madoz y su Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico 1845-1850: “La calidad del terreno: en la parte de la huerta es bastante fértil. Producciones, lo son con especialidad, trigo y otros granos, vino, aceite, legumbres, frutas, patatas y pastos; se cría mucho ganado lanar, algún cabrío y vacuno, hay caza de liebres, conejos y perdices, en particular, y alguna, aunque insignificante pesca de anguilas y barbos. Ind. у comercio: una y otro escasea; pues como país agrícola, está reducida aquella casi á los oficios de primera necesidad. Se exportan granos para Cataluña, de donde se importan vinos, aguardientes, azúcar, aceite y otros artículos primarios.”

Sariñena y su huerta vieja en el vuelo de 1927 en contraste con el monte de secano antes de la llegada del regadío.

Huerta vieja, huerta alta y huerta baja, las partidas de la Sardera, la Huerteta, los Arenales, Cequinaltas, la huerta de Suso, y aguas más abajo de Sariñena los espartales y los Corcullos, las cequinbajas, Los Sasos, Esquilones, el Campanero, las Viñas viejas y los Chamarcales. Una huerta fértil, que ha alimentado a una villa que ha querido ser prospera, que ha luchado por un futuro, por una memoria, por todos y todas los hortelanos y hortelanas, los que trabajaron la huerta y sus campos, labraron, plantaron o sembraron, regaron y cosecharon, a los almendrares, olivares o vides, a los frutales, a las semillas de siempre, adaptadas, a su saber, a su cultura, a su memoria. Al orgullo de la huerta de Sariñena.

Acequia Valdera, la acequia madre de Sariñena

La acequia madre Valdera, de Valderas, Balderas o también llamada acequia de Sariñena es la principal acequia de riego para Sariñena, de su huerta y para agua de boca durante años y siglos. Gracias a la acequia madre Valdera, dice Rivas, se riega la huerta sariñenense.

La acequia Valdera es orgullo de Sariñena

igual nos quita la sed que el hambre

tanto que nos dicen carmones

pues somos hijos de sus brazales

y con solo oír su nombre

¡Qué bonita suena!

La acequia madre Valdera.

La impronta de la acequia Valdera se encuentra tan arraigada que en la memoria popular de Sariñena está presente la historia de un peregrino que, portando las reliquias de San Antolín, a su paso por Sariñena, camino de Zaragoza, sintió que las campanas de la iglesia de Sariñena comenzaban a tocar solas. Deteniéndose en la misma acequia Valdera, entendió el toque de campanas como una señal divina que le llevó a depositar en Sariñena las reliquias de San Antolín que portaba; prosiguiendo luego su viaje. Así, que la acequia Valdera forma parte indisociable a la villa de Sariñena, de su historia y leyenda. Desde entonces, el patrón de Sariñena pasó a ser de San Salvador a San Antolín.

| Mosen Espada le contó, hacia 1917, a Gregorio García Ciprés una tradición muy importante en Sariñena: A mediados del siglo XIII llegó a Sariñena un peregrino y después de mendigar por la villa se fue de ella en dirección a Zaragoza y al alcanzar la acequia de Valdera, una fuerza invisible lo retuvo a la vez que comenzaron a sonar las campanas de la parroquia. El campanero, al oírlas, subió a la torre creyendo serían los muchachos, y al ver que se volteaban solas avisó a todo el pueblo que vio el suceso, decidiendo salir a los alrededores a ver si encontraban alguna justificación. Al encontrar al peregrino sentado en la barbacana del puente, éste les contó lo ocurrido y que era portador de una reliquia de san Antolín. Personadas las autoridades, le encontraron la reliquia con un letrero en que se leía: A SARIÑENA CAMINO. Lo trajeron todo al templo y cesó por sí sólo el toque de campanas. Los vecinos, entonces, decidieron cambiar de patrón, dejando al Salvador y tomando a san Antolín, a quien construyeron una preciosa capilla con su rejado. Desde entonces se venera todos los dos de septiembre, dedicándole su dance. Manuel Benito Moliner El camino de Santiago a través de Monegros. Sariñena villa Jacobea. |

Igualmente, la acequia Valera estaba presente en las procesiones al monasterio sariñenense de la Cartuja de Nuestra Señora de las fuentes. En el libro de actas de la cofradía de Sariñena Hermandad de Nuestra Señora de las Fuentes (1744 – 1842) se recoge la obligación de los cofrades de recibir a los cofrades que habían peregrinado en la acequia Valdera para luego acompañarlos a la iglesia “Todos los años el día que haía la procesión a N. ª S. ª de las Fuentes, quando venga otra procesión haían de salir todos los hermanos a recevirlos a la zequia de Valdera y acompañarla asta llegara a la iglesia”. Una peregrinación que realizaba anualmente la Hermandad. Ittem. Actuamos y gobernamos, que cada año vaya la Hermandad en procesión a Nª Sª de las Fuentes y para efecto de esto en la junta arriba mencionada se determinará el día que se haya de ir y a vuestro tengan obligación los Mayorales participar de la deliberación en nombre de la Hermandad para que aquí todos reunidos, puedan ir a visitar a Nuestra Señora” (Cofradías de Sariñena).

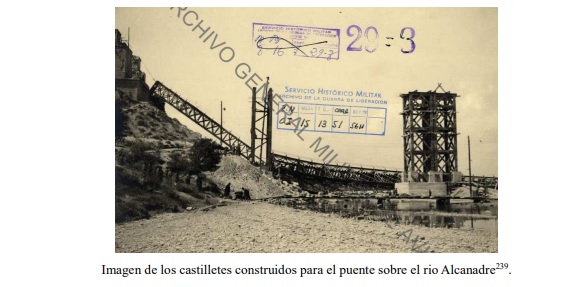

Una romería que históricamente ha pasado a llevarse a cabo cada 15 de mayo con motivo de la festividad de San Isidro, llevando la imagen de la virgen de Nuestra señora de las Fuentes a la ermita Santiago. Una romería ligada al agua, al río, a la rogativa de lluvia para calmar la sed de los rabiosos secanos monegrinos, de los campos de secano de cebada y trigo y de los bastos pastos.

Desde el puente de Alcanadre

una imagen que no olvido:

cuando bajan las carrozas

el día de San Isidro.

Pablo Gracia Castel, Pablo.

La acequia Valdera recoge sus aguas por medio de sucesivos azudes que se han ido construyendo. Concretamente, sus aguas fueron cogidas en la zona donde el Guatizalema se une al Alcanadre, por donde discurre el antiguo camino Real de Barbastro a Zaragoza y se encuentran los denominados puentes del Rey. Luego, la acequia Valdera discurre por el margen derecho del Alcanadre hasta Sariñena, con un recorrido sobre unos 23 a 25 kilómetros dependiendo de la fuente, para acabar muriendo en La Isuela (Flumen) y extendiéndose un ramal hasta Albalatillo.

“Las aguas del río servían para el riego de la villa, tomándose al cuarto de legua sobre los puentes llamados del Rey”.

Pascual Madoz.

- La legua aragonesa equivale a 8000 varas aragonesas, lo que se traduce en aproximadamente 6.176 metros.

La acequia ha tomado sus aguas desde distintas construcciones, desde un azud en la misma desembocadura del Guatizalema con el Alcanadre, término municipal de Peralta de Alcofea, a remontarse aguas arriba, como un azud adosado al puente del Rey II y que abasteció a un molino en sus inmediaciones, un molino cuya licencia fue otorgada en el siglo XII.

Noble acequia de Valdera

que riegas la huerta vieja,

eres aliento de vida,

de la historia, compañera.

Gracia Castel, Pablo.

Luego discurre la acequia, a veces abierta y otras cerradas, por medio de unas galerías o túneles conocidas como minas. Algunas minas son abiertas permitiendo el desagüe en caso de un aumento incontrolado del caudal, de las famosas barrancadas en días de tormenta.

Pedro Blecua y Paul, cita la cifra de 400 cahizadas de terreno blanco o plantíos de viñas y olivos regadas en el siglo XVIII. Aunque la cifra la da cuando habla de la acequia de Valdera parece que se refiere a la extensión de riego del entorno de la villa de Sariñena. Si nos vamos a tiempos más recientes, a principios del siglo pasado (Siglo XX), de acuerdo con Luis Mur Ventura, la acequia Valdera regaba 12.636 fanegas que pertenecían a 1.340 propietarios.

En la actualidad, junto a la acequia del Molino, según Antonio Naval Mas, ambas acequias riegan en la actualidad unas 1.300 hectáreas. Bolea, en 1986, las cifra en unas 700 hectáreas con el Guatizalema (Bolea, J. A. (1986). Los riegos de Aragón. Zaragoza: Grupo Parlamentario Aragonés Regionalista de las Cortes de Aragón. 579 pp.) palabras matizadas por José Antonio Cuchi Oterino “Sin embargo, la captación real de este sistema se realiza en el Alcanadre” (Uso del agua en los regadíos tradicionales de la cuenca del Guatizalema. Cuchi Oterino, José Antonio).

Lo cierto es que, en palabras de Francisco Nogues Tierz, presidente de Sindicato de Riegos de Sariñena en las últimas décadas, en los últimos años el sistema de la huerta vieja de Sariñena ha disminuido de las 1.000 a unas 700 hectáreas. Un sistema que sigue siendo importante para la economía y vida de Sariñena.

Acequia madre Valdera

Rugen sus aguas al igual que los cielos truenan

surcan su cauce al igual que si fuese un río

y sueñan el mar, con un día alcanzarlo.

Susurran las aguas de la acequia Valdera

tras dejar el Alcanadre y el Guatizalema

bravas fluyen y discurren

e inundan huertas y campos.

Sus aguas riegan, de prosperidad

rugían la demba y la huerta vieja

que bravas rugen al abrir las tajaderas

que rugen por los brazales y caballones

y a riego manta como siempre se ha hecho.

Por ello, tal y como dice Antonio Naval Mas, la acequia de Sariñena tiene que ser muy antigua a juzgar por los restos de algunas construcciones relacionadas con ella, por lo que nos adentramos en sus diferentes elementos a modo de recomponer su historia.

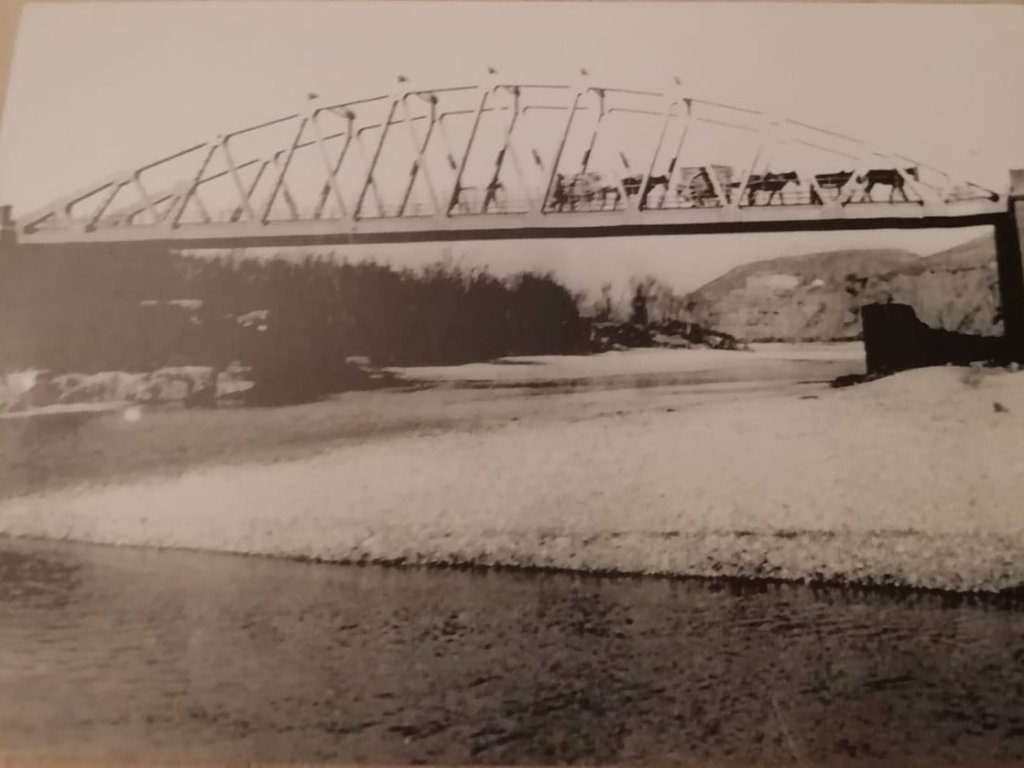

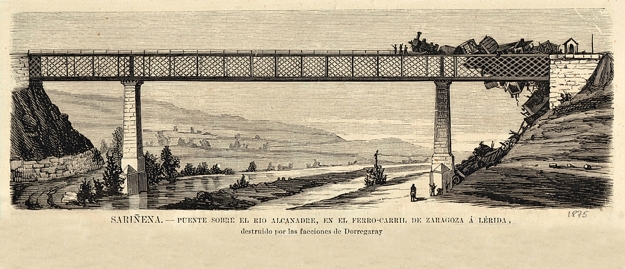

Los puentes del Rey

A orillas del río Alcanadre, que da riego a una buena porción de su terreno, recogía Blecua, “Se hallan dos puentes famosos llamados del Rey, obra muy sólida y firme de piedra cantería, sobre cimientos de peña, los que dan paso a los ríos Alcanadre y Guatizalema, por la carretera de Barbastro, Monzón y Huesca”.

Estos puentes, construidos sobre el Alcanadre y el Guatizalema, formaban parte del camino Real Barbastro a Zaragoza además de ser Cabañera Real. Tal vez, el nombre del Rey provenga de la misma denominación de camino Real y/o alguna concesión real para la construcción de ambos puentes o, como bien dice Antonio Naval Mas, eran conocidos como del Rey por su importancia en la red de caminos “Lo que los hacia de prioritario cuidado por parte del Estado”. Otra aportación a su posible origen de denominación puede venir de los privilegios reales que, en 1170, según cita en 1208, el rey Alfonso II otorgó a Sariñena, entre ellos la construcción de acequias y azudes, azud que tal vez dio origen a los distintos puentes.

Actualmente encontramos dos puentes en cada cauce, en la carretera autonómica A-1223, entre Peralta de Alcofea y la Venta de Ballerías. Junto al puente sobre el Alcanadre se encuentra una de las tres estaciones de aforo que cuenta el Alcanadre, una estructura que permite calcular en tiempo real el caudal que lleva en ese determinado punto el río

Puente del Rey I

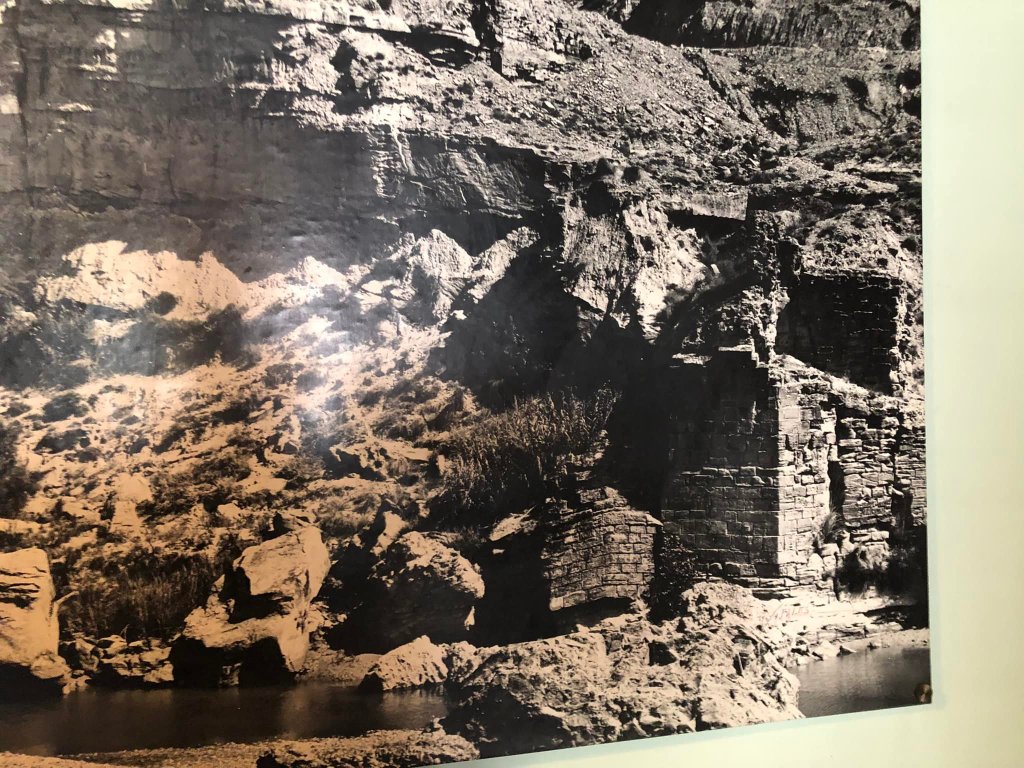

El primer puente del Rey o puente del Rey I, sobre el Alcanadre, se ubicaba aguas arriba del actual puente, siendo el más antiguos de los puentes que en esa zona existieron. De acuerdo con el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) el Puente del Rey I es una construcción que va desde la Edad Media-S. XI hasta Edad Media-S. XV, respondiendo a un puente medieval “donde aún quedan algunas huellas del asiento de los estribos en los bancales rocosos de ambos laterales, adosado debió de existir un azud que abasteció a un molino en sus inmediaciones”.

Antonio Naval Mas lo localiza entre el puente y la pasarela, donde se encuentra el arranque del arco de la izquierda que se apoya sobre fuerte y alta roca “Donde hay huella de obra anterior consistente en un asiento ancho que en parte ha sido ocultado por el estribo del puente actual”, concluyendo que “Presumiblemente debe ser el lugar donde estuvo el puente histórico” (Naval Mas, Antonio. Construcciones para la historia del Somontano en el Alto Aragón).

Por medio del SIPCA sabemos que seguía existiendo en el siglo XVIII. Aunque actualmente está destruido.

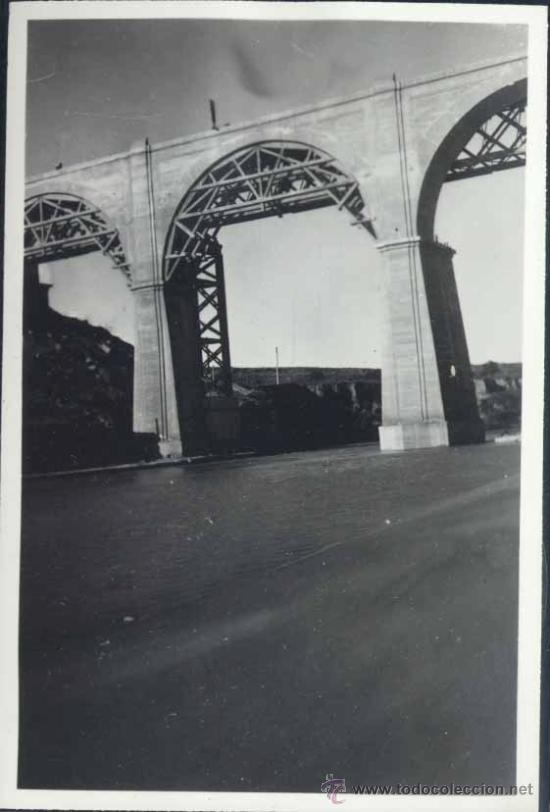

Puente del Rey II o de Tablas del Rey

Con el deterioro del puente del Rey I, en el siglo XVIII se construye un nuevo puente, denominado como puente del Rey II (SIPCA). Construido aguas arriba del Alcanadre, en relación con el antiguo puente del Rey I y a unos 100 metros del actual. Este salvaba una distancia de 30 metros y respondía a un puente que “Tenía el tablero de madera apoyado en obra de cantería y en las propias rocas de la orilla. En ambas orillas hay restos constructivos correspondientes a los estribos, que aprovecharon los afloramientos rocosos tal como muestran los restos de entalles, oquedades y huellas de asiento Sobre esta base se detecta todavía obra de sillería con sillares bien tallados aunque toscos en acabado, unidos con mortero y asentados con ripios. En los laterales existen dos embocaduras de obra que parecen corresponder a acequias. La del lado izquierdo quizá podía servir al molino situado 50 m aguas abajo” (SIPCA).

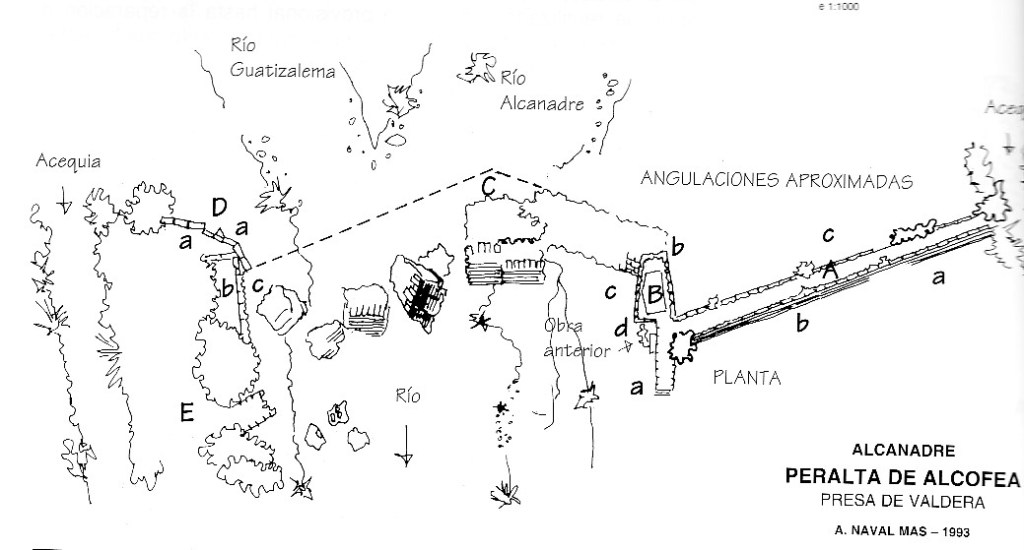

Puente presa Alcanadre Huerto-Peralta. A. Naval Mas.

Antonio Naval Mas lo denomina Puente de Tablas del Rey y lo considera procedente de una desaparecida presa y que, con el deterioro del anterior puente, se utilizó como puente mientras se construía uno nuevo en el emplazamiento anterior.

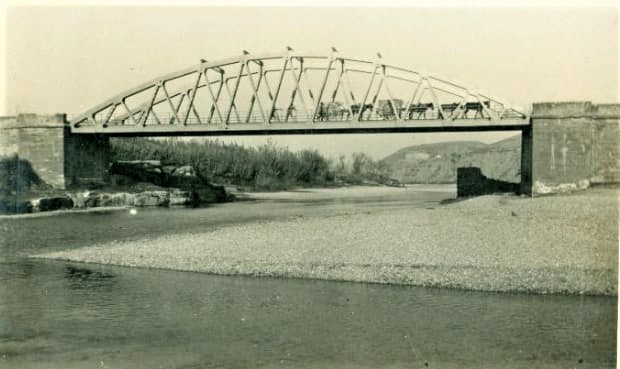

El puente actual sobre el Alcanadre, en su ubicación, para Antonio Naval Mas es “Sustitución, quizá de principios de siglo XX de la obra que hubo con antelación”.

Puente del Rey sobre el Alcanadre hacia 1927. Luesma Ballestín, Martín.

Presa del Puente del Rey o Azud del puente de Tablas

Adosada, al puente del Rey II, se encontraba la denominada Presa del Puente del Rey II o Azud del puente de Tablas, según Antonio Naval Mas. La presa, se establece a partir del siglo XVII (SIPCA) y la relación entre ambos restos, tal y como establece Antonio Naval Mas, “La dan los agujeros que están en la franja delimitada por ambos muros, y que son la huella de los pies derechos que en ellos fueron hincados”.

El azud o presa alimentaba el molino y quizá algunos riegos cercanos: “Los restos pertenecen a un azud que debió estar adosado al puente del Rey I. Los únicos indicios son algunos restos de muros y diferentes entalles en la roca. Quizá esta presa pudo servir al molino que se halla 50 m aguas abajo. Desde aquí en ambos laterales del puente se abren dos conducciones de agua; la de la izquierda pudo ser utilizada por el molino” (SIPCA). SIPCA debe de referirse al puente del Rey II.

Técnicamente, la presa para Antonio Naval Mas, según lo conservado de la desaparecida presa y puente de madera “Es obra de sillares bien escuadrados aunque con tosco terminado y sin desbastar en la parte interior, la parte encajada en los conglomerados. Están montados con mortero de baja mezcla que les rebosa y asentados con pequeños ripios. Cajean un conglomerado de cantos rodados echado a tongadas”.

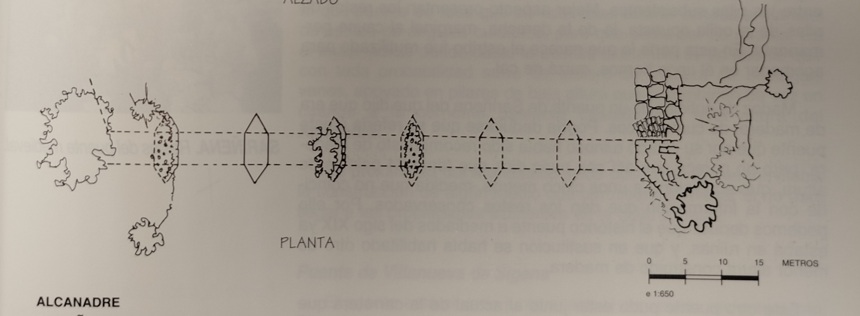

El Molino

El molino altomedieval se encontraba 50 metros arriba del actual puente sobre el Alcanadre, a su orilla izquierda. De sus restos sólo se aprecian las huellas en la roca en el borde del bancal del asiento de la edificación, para lo cual se talló la piedra (SIPCA): “También se aprecia excavada en la roca una galería que conducía el agua a los cárcavos. Esta galería posiblemente proceda de la antigua presa junto al Puente del Rey II, donde nace una conducción ya citada ya que no hay indicios de ninguna otra presa a no ser que fuera de estacas. Hay otra acequia excavada en el bancal rocoso en la otra orilla del río. En 1904 tenía dos muelas y debió de estar en uso hasta 1909. Este molino según las fuentes históricas medievales tenía azud, y acequia”.

En relación al molino, Antonio Naval Mas (Las acequias de Sariñena), cita como en el siglo XIII se dio licencia para construir un molino en la acequia Valdera. Este aspecto también aparece recogido por SIPCA “El molino pertenecía al monasterio de Casbas a quien fue donado entre 1285 y 1291 por parte de sus propietarios un matrimonio zaragozano (Juan y Francia) y otros tres copropietarios: “… en Flumen de Alcanadre, que yes sobre puen de Balleries… con zequia con zuc et todos dreitos que nos allí avemos» a unos 50 m aguas arriba del puente actual sobre el Alcanadre en la carretera de Peralta a Ballerías, entre este puente y los restos del llamado Puente del Rey II.” Su construcción va desde la Edad Media-S. XI hasta la Edad Media-S. XIII (SIPCA). A esto, Antonio Naval Mas añade: “La otra mitad del molino era de otros tres propietarios que en 1291 acabaron cediendo todos los derechos al monasterio”.

El molino, concreta Naval, estaría situado en la orilla izquierda “Allí donde queda huella de una construcción que fue asentada en el borde de un bancal después de picar la dura piedra para acomodar en los bajos el cárcavo, y, sobre él, las muelas. Conectadas con este hay excavada en la roca una galería paralela al río por la que llegaba el agua a los rodeznos, o palas de accionamiento de las ruedas de molino. Esa galería se pierde bajo la roca en dirección norte habiendo a su vez desaparecido la embocadura que estaría mas arriba. Es la acequia a la que alude en el documento conectada con el azud también en el mencionado”.

Además, Antonio Naval realiza la siguiente descripción del Molino y azud del puente de Tablas:

Este probablemente estaría allí donde quedan restos de construcción situados sobre las rocas de cada una de las orillas. Contiguas a cada una de estas estructuras por la parte de afuera, la opuesta al cauce del río y formando parte de ellas, hay unas pequeñas galerías abovedadas, de las cuales la de la orilla derecha está interrumpida por una ranura de unos diez centímetros de ancho adecuada para una tajadera. Los muros con ella conectados forman una embocadura. En la franja comprendida entre los dos muros contrapuestos situados en cada orilla hay agujeros y muescas que fueron de asiento de pies derechos y maderos echados, y, a su vez, están abiertos en una zona que tiene el roce o huella de apoyo de algo así como un ancho muro. Son muros relacionados por la situación, orientación, y nivel, pero de diferente procedencia.

Puestos en relación estos restos de la orilla izquierda con los de la opuesta se concluye que tuvieron la función de azud además de la de puente. Este fue de acomodo posterior para lo cual se sirvió de parte de las estructuras existentes, como eran las de la orilla derecha que hubo que completar con la de la orilla izquierda, y, a su vez, salvar las acequias mediante galerías de un ancho de unos 4 metros de longitud.

El estribo de la orilla derecha es una toma de agua situada a no menos de 5 metros sobre el cauce del río que la encauzaba a una pequeña galería de 1,40 de luz. Presumiblemente desaguaba en la acequia excavada en la roca situada al lado, a nivel más bajo.

Junto al estribo de la orilla izquierda hay otra pequeña galería medio oculta por los áridos de la gravera que la rodea. Es probable que estuviera conectada con el molino.

Esta obra de ambas orillas es de sillares bien escuadrados aunque con tosco terminado y sin desbastar al interior. Están asentados con pequeños guijarros y montados con mortero de baja mezcla que les rebosa. Encajan un conglomerado de cantos rodados dispuestos en tongadas. No es montaje cuidado el de las bóvedas de las pequeñas galerías.

Tienen algo de contradictorias alguna de estas constataciones, como es la embocadura a bastante altura de la orilla derecha y el muro de obra terminada en la orilla izquierda. A falta de un estudio más minucioso se puede conjeturar, como ya ha quedado dicho, que son obra reutilizada con diferentes funciones. Estas serían en primer lugar la de haber sido azud al servicio del molino situado en la orilla izquierda del que hay noticias desde finales del siglo XIII. A este punto sería trasladado el azud de Sariñena, la presa de Valdera, cuando hizo ruina, cosa que ya debía de haber sucedido a principios del siglo XVIII. Entonces el antiguo azud del molino de Casbas, si no estaba abandonado, compartió servicio con la presa de la acequia de Sariñena. Probablemente con posterioridad a quedar arruinado, lo que sería hacia 1747, el lugar y lo que quedaba de obra fue reutilizado como paso provisional hasta la reparación o construcción de un nuevo puente en el emplazamiento que ha estado siempre. Esto pudo ser en época relativamente reciente como seria el pasado siglo.

A mediados del siglo XVIII, al arruinarse también el azud de los Molinos, es cuando se decidió hacer uno más consistente que redujera ambos a uno. La propuesta de Burria suponía emplazarlo a unos 20 metros del puente, aproximadamente a la altura del desaparecido molino, pero los maestros informadores de Zaragoza desecharon esta ubicación por la dificultad de la construcción, pues el río está muy encajonado, y por el riesgo que correría el puente en caso de una desmesurada avenida.

Presa Alcanadre

El SIPCA recoge la existencia de la denominada Presa Alcanadre. La ubica en la margen izquierda del río Alcanadre, a unos 1,5Km. aguas abajo del puente del Rey y la cataloga como romana: “Se halla al suroeste de la población sobre el río Alcanadre, cerca de 1km de la confluencia con el río Guatizalema donde se halla otra presa. Se trata de los restos de una presa que mantiene en pie los apoyos laterales y se halla destruida quedando en el cauce un pequeño bloque. Está construida con obra de sillería. Presa destruida que ha sido catalogada como romana.”

Presa de Valdera

La presa Valdera, datada del siglo XVI dio origen a la denominada acequia de Sariñena o acequia Valdera. Se encontraba en la misma intersección del Guatizalema con el Alcanadre, cerca de la ermita de Puigmelero, donde se construyó la conocida como presa de Valdera, una presa de gran envergadura en relación a su época cuyas aguas derivaban para el riego. “Actualmente, dice Naval, es un enorme cúmulo de ruinas indicio de la magnitud que le caracterizó y testimonio, al mismo tiempo, de la lucha de los habitantes de Sariñena por el aprovechamiento del río Alcanadre.

SIPCA no establece su datación, haciendo amplia su posibilidad “Ha sido datada en diversas publicaciones en épocas tan diferentes como la romana o el siglo XVII.” Por otra parte, la Guía Arqueológica de la provincia de Huesca indica que “En la confluencia de los ríos Guatizalema y Alcanadre existen restos de estructuras romanas de regadío”. Sin embargo, de acuerdo a diferentes estudios, paraJuan Carlos Castillo Barranco y Miguel Arenillas Parra, la conclusión es que la presa de Valdera no parece de origen romano (Presas Río Alcanadre, entre ellas la Presa de Valdera. Las presas romanas en España. Propuesta de inventario. Juan Carlos Castillo Barranco y Miguel Arenillas Parra).

Para Félix A. Rivas la fecha de su construcción es clara: “Esta presa, datada con toda probabilidad en el siglo XVI”. Una presa que describe: “Es una de las de mayor envergadura (unos 170 m de longitud y unos 10 m de altura) entre las antiguas del Alto Aragón, aunque se encuentra totalmente arruinada. Su construcción facilitó el nacimiento de la acequia de Sariñena que discurre al oeste del río durante unos 23 km de longitud y a través de algunos tramos de galerías o túneles llamados minas”. (Tradición agrícola en la Comarca de Los Monegros Félix A. Rivas).

Lo cierto resulta que del Azud de Valdera hay constancia documental en 1587, como un azud de piedra en los ríos Alcanadre y Guatizalema, producida en una proposición de firma contra los señores de “Vallarias”: “Que en los ríos Batizalema, y Alcanadre, de tiempo inmemorial, havia un Azud de piedra, vulgarmente llamado el Azud de Valdera, en el qual toma principio una Cequia, que esta abierta en los términos de Vallarias, y passa, y discurre por aquellos, hasta dar en los términos de Sariñena, para regarlos, y en particular una Partida llamada de Valdera, vc. Mediante el qual, dicho azud, por dicha azequia se lleva y discurre agua de dichos ríos para regar los dichos términos de Sariñena y señalamente la dicha Partida de Valdera”. (Extracto breve de los principales hechos, con algunas reflexiones, que sobre ellos hace la Villa de Sariñena: en el pleyto, y grado de segunda Suplicacion. Con el lugar de Capdessaso su aldea. Sobre division de terminos Sariñena. Ayuntamiento. Año 1734).