Cristina Lana Villacampa nació en Triste, municipio perteneciente a Las Peñas de Riglos (Huesca), el 29 de octubre de 1908, a las cuatro y media, y falleció en Madrid el 11 de febrero de 1988. Fue maestra e innovadora pedagógica fundadora del colegio santa Cristina de Madrid. Su historia nos descubre un pasado intenso y una lucha por cumplir su vocación docente y pedagógica.

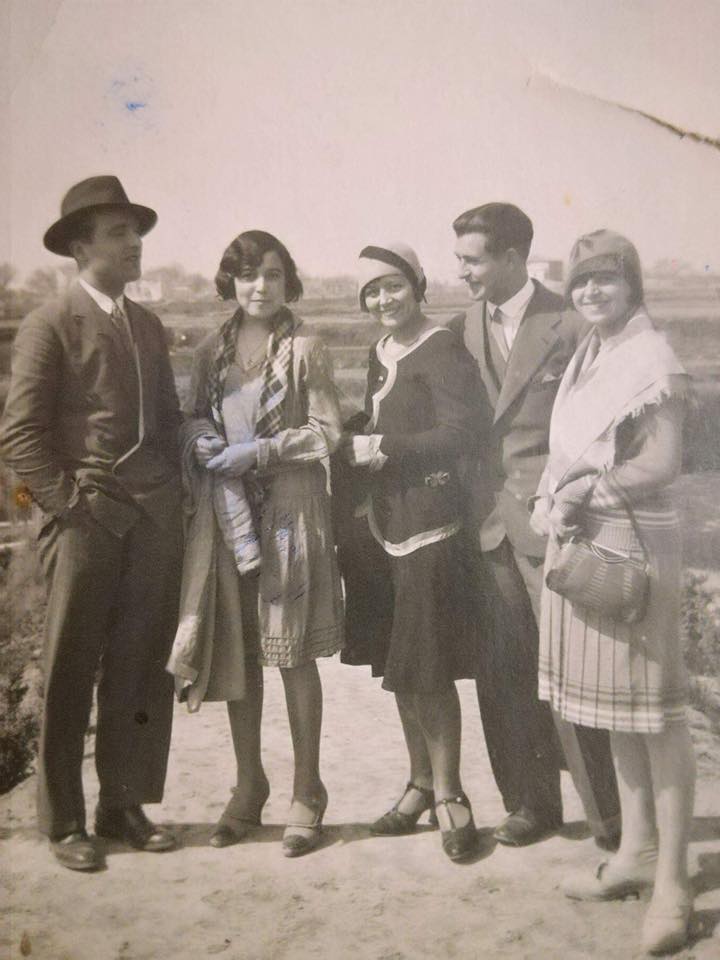

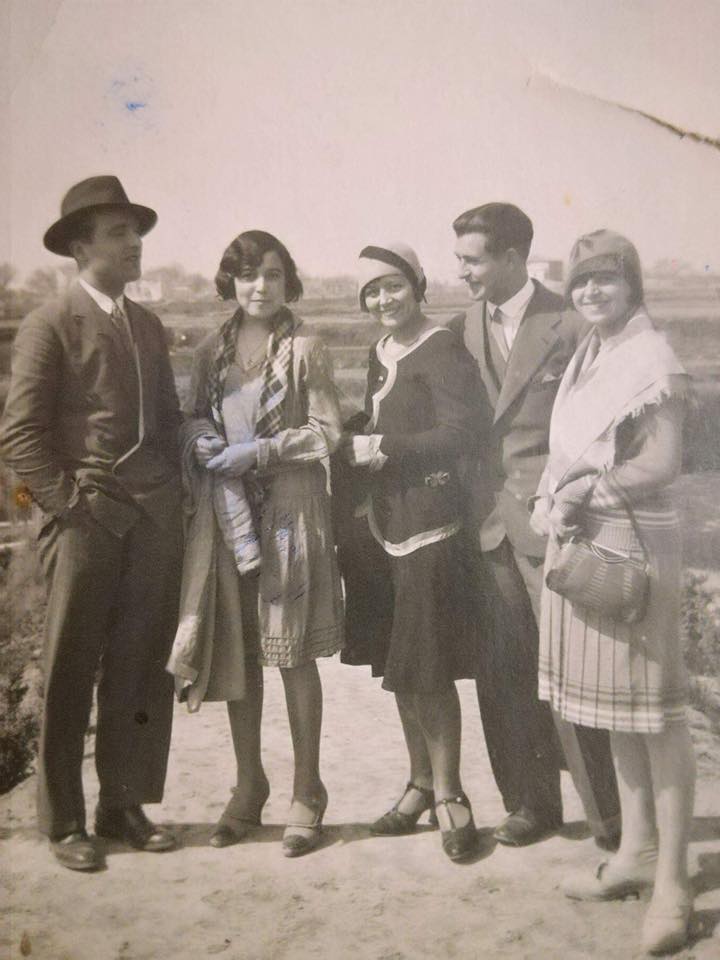

Cristina Lana en el centro junto a su hermana Irene a su derecha.

Su padre Gregorio Lana Capitán y su madre Úrsula Villacampa Puyol eran naturales de Sariñena. Nieta por línea paterna de …….. Lana y Martina Capitán y por línea materna de Manuel Villacampa y Antonia Puyol, fueron siete hermanos, entre ellos las hermanas Irene, Isabel y Cristina y los hermanos Rafael y Silverio. Aunque el matrimonio era de Sariñena, sus tres primeros hijos nacieron en Triste. Gregorio fue capataz, trabajó en la construcción del pantano de San Juan de la Peña, y tras su vida laboral recibió la medalla por mérito al trabajo de Isabel II. Al acabar su trabajo, en el pantano de San Juan de la Peña, la familia Lana-Villacampa se instaló definitivamente en Sariñena. Así que Cristina era de casa Sabineta, casa ubicada en la calle Santamaría de Sariñena, lugar donde transcurrió su infancia y juventud.

Con quince años, Cristina ingresó en 1923 en la Escuela Normal de Maestras de Huesca, en su expediente académico aparece tanto el examen de ingreso como las notas de los primeros cursos. Luego marchó a Zaragoza donde estudió magisterio, se especializó en pedagogía. Su padre Gregorio Lana había comprado un piso en Zaragoza para que sus hijas pudrieran ir a estudiar a la capital aragonesa. En 1930 Cristina estuvo designada como opositada en Lechago, con el número 147, (La Asociación, nº 886. Revista de Primera Enseñanza de Teruel) y entre 1934 a 1938 fue directora de las escuelas nacionales de Sariñena, antes y durante la guerra civil. Para Manuel Antonio Corvinos Portella, investigador de la historia local de Sariñena, Cristina fue una excelente pedagoga con ideas renovadoras y que bastantes sariñenenses aún la recordaran.

En mi clase estábamos 30 niñas, aprendíamos mucho porque nuestra profesora doña Cristina Lana Villacampa era muy buena maestra, (la mejor que he conocido). No nos meneábamos y tampoco se nos ocurría hablar, tenía mucha disciplina pero nos quería mucho. Por la mañana de 9 a 12:30 h. aprendíamos a leer, a escribir, verbos, matemáticas, geografía, etc., por la tarde de 3 a 5 h. a bordar, aprender corte para hacer camisones, pijamas, etc. El recreo lo hacíamos en la plaza de la Iglesia.

Dolores Romerales

Manuel Antonio Corvinos, Los Refugios de la guerra.

Cristina Lana Villacampa fue directora de la escuela graduada de Sariñena junto a Nicolás Baldús. De ellos encontramos referencias a su labor en el libro de Salvador Trallero: Sariñena y el Diario de Huesca, destacando la Visita Escolar a Huesca el 3 de mayo de 1935 y su respectiva crónica el 17 de mayo de 1934: Cristina Lana, directora de la Escuela graduada de Sariñena, habla del entusiasmo que siente por hablar en el acto de los niños y de la escuela. Hace un llamamiento a los padres y las madres. Dice que el trabajo de la Escuela única es hacer hombres cultos y ciudadanos del trabajo. Cada generación o época exige una educación; la de la actual es la Escuela única y laica. No enseña la escuela moderna religión, pero tiene cariño, libertad, orden y trabajo. Y en ellas se aprende a amar a los semejantes y a respetar a los extraños. No mira la condición o belleza de los individuos; para ella todos son iguales. La Escuela antigua se caracterizaba por la severidad, la rigidez y la imposición; la de ahora es toda dulzura, libertad y razonamiento. (Trallero, Salvador. Sariñena y el Diario de Huesca (Vol. II)).

Una jovencísima Cristina, muy comprometida socialmente, colaboró con el Hospital Militar de Sariñena, ayudando al doctor Isaac Nogueras Coronas. Especialmente significativa fue su defensa del doctor Nogueras, a quien reclamaba el comité local de Barbastro, “Más de una vez habían intentado capturarlo sin conseguirlo, gracias a la valiente y decidida oposición de la maestra y de otra gente de Sariñena” (Moises Broggí. Memóries d´un Cirurgiá). Así Cristina dedicó parte de su tiempo a ayudar en el Hospital de Sariñena, un gran corazón por los demás, arriesgando su vida por defender al doctor Nogueras en tiempos muy difíciles donde significarse tenía un alto precio. Cristina debió de ser una persona decidida, valiente, avanzada a su tiempo, debió de ser un soplo de aire fresco en las escuelas y por ello ha sido recordada con enorme cariño en la población monegrina.

“Una de las personas que tenía más influencia en el Comité era la maestra, una chica joven, muy decidida, de ideas avanzadas de tipo colectivista, y que actuaba con entusiasmo y moderación.”

Moises Broggí

Cristina vivió una época intensa en una convulsa Sariñena. Tiempos de revoluciones pedagógicas, dirigiendo una escuela rural que llenó de luz y cariño y que aún recuerdan muchos de aquellos niños y niñas que vivieron aquellos tiempos. En su memoria continúa viva el cariño mutuo que profesaron y hoy en día aún la recuerdan con la impronta que nunca se olvida. Aquella agitada Sariñena de república y luego de guerra, para una jovencísima Cristina debió de ser muy intensa. A Cristina se le atribuye un novio aviador que al parecer la impresionaba sobrevolando el cielo sariñenense y que por ello fue apercibido, quien sabe, quizá fuese verdad. El cercano Aeródromo de “Alas Rojas” y la proximidad del frente hicieron de Sariñena un centro de guerra donde el trasiego de milicianos y soldados fue constante. Al final de la guerra y con la entrada del franquismo el destino le tenía preparada una mala jugada a Cristina, un acontecimiento que cambiaría su vida.

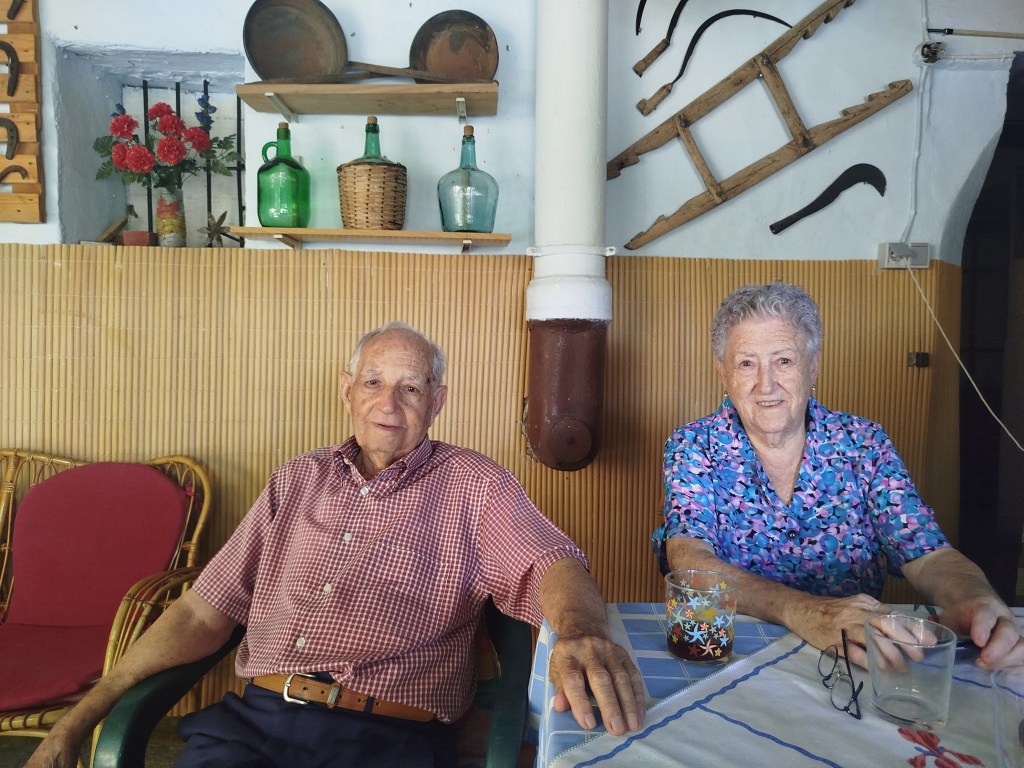

Cristina Lana a la derecha de la imagen con familiares.

Tras la guerra, Cristina fue acusada por el primer alcalde franquista de Sariñena. Fue acusada por la alcaldía de Sariñena por pertenecer al Frente Popular, “siendo propagandista de aquellos ideales”, aunque no se le conocía afiliación a partido político alguno. La información, que el alcalde manifestó, acusó que “presto servicios en el hospital rojo de esta villa, como directivo con gran entusiasmo”. Continúa añadiendo “tomó parte en actos públicos del frente popular en el teatro Romea de dicha localidad, enalteciendo los ideales marxistas”. Además arremetió contra su labor docente: “siendo de sumo agrado durante las horas de clase en la escuela obligar a las niñas de personas de orden a trabajos fuera del orden de la enseñanza, dirigiendo todos sus esfuerzos en la enseñanza laica por ser este el concepto religioso que le merece la encartada, creyendo pertenece a la masonería”. Por último se le atribuyó como cierto un supuesto “rumor”: “Durante el Glorioso Movimiento y a título de rumor intervino como dirigente en los saqueos de las casas del Sres. Torres y Castanera pudiéndose afirmar con certeza absoluta que tanto muebles como ropas que precisaron para el hospital de sangre rojo fueron sacados del establecimiento comercial de D. Joaquín Blasco Mirallas teniendo la certeza que todo ello era debido a sus indicaciones”.

“Ampliando informes olvidaba decir, que como la referida lana Villacampa negaba la existencia de Dios con las niñas, reproducía con frecuencia en la clase la frase siguientes: ¡niña! Llama a Dios, ¿no ves como no contesta? ¡Ahora pide a un caramelo a Dios! ¿No ves como no te lo da? En cambio, pídemelo a mí, y verás cómo te lo doy, lo que demuestra claramente el sentir completamente antirreligioso y de pésimos antecedentes”.

Una joven Cristina se vio de repente acusada y ante un proceso judicial con pocas garantías. Considerada “completamente identificada con aquellas tendencias disolventes marxistas”, de conducta “mala” y perteneciente a “clase baja y muy culta”, la acusada se tuvo que enfrentar a un proceso que ponía en peligro su vida.

Pero los siguientes informes políticos sociales no corroboraron las anteriores acusaciones. Gabriel Portolés, como responsable de Falange en Sariñena, no le inculpó delitos, simplemente reconoció que fue “Algún tiempo administradora del Hospital Militar rojo, cargo que dejó voluntariamente al abrirse las escuelas para dedicarse a su profesión”.

El 4 de marzo de 1940 Cristina compareció ante un juez en Madrid, negando las acusaciones y manifestando que ya había sido juzgada por los mismos delitos, el 25 de octubre de 1938 ante el auditor de guerra de la quinta región Militar, siendo absuelta “libremente con todos los pronunciamientos favorables”. Aún así, Cristina tuvo que continuar con el proceso y en un acto de apoyo popular, en unos tiempos de tanto miedo y represión, el resultado fue sorprendente.

“A la entrada de las tropas sublevadas fue juzgada en Huesca y absuelta tras una brillante autodefensa”.

Manuel Antonio Corvinos

Cristina presentó en su defensa diversos documentos que respaldaron su inocencia, una declaración de familiares de niñas del colegio con catorce firmas, redacción de las niñas con veintinueve firmas, certificado del pueblo de Lechago expedido por la alcaldía, certificado de las catequistas de Sariñena de 1936 (Señoritas Aurora, María y Pilar Basols, María cruz Torres y Matilde Cascales, todas ellas destacados y valiosos elementos de Falange Femenina y profundamente católicas). Declaración de “No Propaganda” firmada por vecinos de la localidad, dos oficios “por mi apercibimiento a mi proceder” por la Comisión Escolar de Barbastro, declaración de D. Crescencio Lacruz y D. Martín Solano Buil, seis declaraciones de madres de niñas de derechas, comunicado del ayuntamiento de Sariñena de 8 de febrero de 1936, el trabajo escolar desde 1934 a 1938, fecha por fecha, sin interrupción y de una misma niña, declaración de D. Ignacio Gabasa, capitán de Regulares, excautivo y combatiente, y la declaración de las religiosas de las carmelitas de la localidad. (8 de marzo de 1941)

Además, Benjamín Portera aportó su testimonio en la defensa a Cristina, a la que definió como “modelo de laboriosidad”, que dio a sus dos hijas una “educación perfecta en todas las asignaturas” e impartiendo “las primeras nociones de catecismo y religión” que recibieron sus hijas: “Jamás tuve una queja por parte de mis hijas por malos tratos recibidos por su maestra a la que todas las discípulas habían de acompañar a su casa y la salida de clase, disputándose todas ellas la mayor proximidad a su maestra, como demostración de más gratitud y cariño pudiendo afirmar esto el 99 por 100 de los vecinos de esta localidad.”

Manuel Basols Salaver también declaró en el proceso, manifestando que fue concejal del ayuntamiento de Sariñena del 12 de octubre de 1935 a marzo de 1936 cuando entró el Frente Popular. Durante aquel tiempo tuvo relación con Cristina Lana que trabajó con “empeño” para que la cantina escolar funcionase correctamente, “El trato afable, maternal, que daba a los niños, no solo a los asistidos a las cantinas sí que también a todos en general”. En las diversas inspecciones observó: “el buen trato y cariño que tenía para los pequeños, a los que antes de sentarse en la mesa, les hacía ofrecer la comida y bendecía la mesa”. Además, durante esa época, Cristina trató de llevar a efecto un proyecto de implantación de un jardín infantil y consiguió realizar un Homenaje a la vejez, por lo que Manuel Basols la llegó a definir como “Una verdadera entusiasta de todo lo que fuese cobijar al desvalido y amor a la familia”.

Cristina Lana Villacampa fue familiar de Casimiro Lana Sarrate, un ingeniero químico industrial de gran prestigio, diputado a Cortes por Huesca y que consiguió llevar a Cataluña a Albert Einstein. Casimiro inauguró la cantina escolar de Sariñena el 14 de enero de 1933 y tal y como cita la noticia de entonces “Casimiro Lana Sarrate va siguiendo la táctica del León de Graus”, enarbolando la bandera con el lema “Escuela y Despensa” (Trallero, Salvador. Sariñena y el Diario de Huesca (Vol. II)). En esa línea se debió de mantener Cristina, comprometiéndose con la cantina escolar y satisfaciendo una necesidad muy básica en niños y niñas, de una Sariñena rural muy empobrecida y necesitada. El homenaje a la vejez se llevó a cabo el 30 de mayo de 1935: Tuvo lugar en el teatro Romea la celebración del simpático y humanitario acto de Homenaje a la Vejez, viéndose el teatro completamente lleno. La noticia, que aparece en el libro de Salvador Trallero Sariñena y el Diario de Huesca (Vol. II), matiza que “el acto, lleno de plausible caridad a la vejez desvalida, fue justamente celebrado y aplaudido. El fin de fiesta hecho por la compañía ecuestre Asensio en honor y festejo de los homenajeados, llenó con broche de oro el segundo aniversario de Homenaje a la vejez”.

Efectivamente, Cristina ya había sido juzgada el 25 de octubre de 1938 ante el auditor de guerra de la quinta región Militar, entonces no fueron considerados delito por estar bajo las órdenes del dominio rojo. Aún así, Cristina se enfrentó a un proceso largo, incomprensible, que el mismo expediente de 1940, en la declaración de Manuel Basols, nos da alguna clave de lo que verdaderamente debió de suceder: “No concibe el que suscribe como se ha podido mezclar a esta señorita en hechos que no tomó jamás parte, a no ser que sea debido a envidias y celos por ser la que más y mejor enseñaba a sus discípulos”.

Cristina fue más fuerte de quien quiso acabar con ella, tenía un gran corazón y a pesar de las acusaciones y del expediente de depuración, el cariño que había sembrado dio sus frutos y el pueblo la apoyó, lo que no deja de ser excepcional con el miedo que había en aquella época de postguerra. Como anteriormente se ha dicho, Cristina fue avanzada a su tiempo, de joven debió de revolucionar la escuela, debió de ser un aire fresco y la recuerdan con especial cariño. Pero ello le generó envidias y en la memoria colectiva cuentan que le raparon la cabeza y la pasearon en un tractor por la localidad. Cristina pasó siete meses en la prisión de Zuera, todo tras aquella fatídica denuncia. Tras aquel trágico episodio, Cristina Lana Villacampa emigró a Madrid.

En Madrid Cristina se alojó en casa de su hermana Isabel, que vivía con su marido. Allí adquirió un piso y comenzó a dar clases hasta que gestiono su propio colegio. Cristina ejerció de propietaria y directora del colegio “santa Cristina”, cercano al colegio de Nuestra Señora del Pilar, proporcionando una “Enseñanza de calidad y atención al alumno”. Al principio fue un colegio femenino para más tarde pasar a ser mixto. El colegio estuvo en la calle Castelló, esquina con don Ramón de la Cruz, y a los años se trasladó a la Avenida Comandante Franco N.º 10, probablemente por falta de espacio, compró un edificio construido para ser colegio. El santa Cristina funcionó como colegio de educación infantil hasta que muchos de sus alumnos/as pasaban al colegio Nuestra Señora del Pilar.

«Colegio «Santa Cristina», establecido en la calle de Castelló, número 61, por doña Cristina Lana Villacampa, autorizado provisionalmente en 1 de diciembre de 1960.»

ORDEN de 11 de julio de 1966 por la que se elevan a autorizaciones definitivas las que se hicieron con carácter provisional de los Colegios de Enseñanza Primaria no estatal que se mencionan.

BOE N.º. 189, 9 de agosto de 1966.

Santa Cristina

Santa Cristina

“Era un centro distinto, la metodología de enseñanza no era al uso”, apunta Ricardo Paraled, sobrino de Cristina Lana, Cristina decía que había que explicar las cosas para que lo entendiese al que más le costaba, así lo entendía todo el mundo. Maribel Martínez Lana, hija de Isabel Lana Villacampa y sobrina de Cristina, se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación y ejerció de docente en el santa Cristina. Maribel recuerda que Cristina tuvo una gran vocación de enseñanza, pedagógica, innovadora, disciplinada y desde su despacho dirigía el centro, formaba equipos de maestros de primaria y de profesorado de bachillerato. Practicó una enseñanza seglar, además, su personalidad moderna y avanzada hizo introducir disciplinas de baile, teatro, gimnasia… pronto obligó que las chicas, en vez de llevar esas faldas cogidas, llevasen pantalón y camiseta para hacer gimnasia.

Cristina Lana, El arte de ser. Por Apuleyo Soto.

Cristina fue innovadora en la pedagogía, “fue en demasía, para su tiempo, demasiado encorsetado en una enseñanza a la antigua usanza”, con una filosofía basada en la libertad personal autónoma que Cristina dirigía, supervisaba y protegía. “Cristina Lana Villacampa estaba en todo, desde los alumnos a los profes, a los responsables del comedor y a los/las responsables de la economía general, sus más íntimos/íntimas en la gobernación del colegio, con comedor incluido”, señala Apuleyo Soto, escritor y periodista que ejerció la docencia en el Santa Cristina. No impartía ninguna materia “pero todas por su superioridad fundamental” manifiesta Apuleyo Soto “Era muy mandona. Quería que se hiciera lo que ella mandaba, y no toleraba insolencias de ninguna clase. Todo se hacía como ella demandaba, y sin rechistar, aunque a veces rechistaran profesores, profesoras, alumnos/alumnas o personal administrativo”.

Cristina era dulce y fuerte a la vez, porque mandaba y sabía mandar como extraordinaria aragonesa que era de nacimiento, todo el mundo la respetaba, recuerda Apuleyo Soto: “A mí me montó un teatro de más de doscientas butacas en el subterráneo del Colegio, que le costó lo suyo, para que diera clases de expresión corporal a los alumnos/alumnas de primaria y secundaria, entre las que sobresalieron Ana Torrent la protagonista de Víctor Erice en El espíritu de la colmena, hoy todavía en boga cinematográfica, y Rosa María Bule, más tarde directora del Real Ballet de Bélgica con su marido”.

Cristina lana con Armstrong, Aldrin y Collins.

Cristina llegaba la primera al centro y cuando llegaban los alumnos los recibía a la entrada al igual que a la salida, se despedía de todos. Dirigía en centro con seriedad y disciplina, había dos grandes pastores alemanes que vigilaban el colegio cuando estaba cerrado y querían tanto a Cristina que la acompañaban por el colegio. Cristina vivió en el centro de Madrid y los veranos los iba a pasar a Valencia, a santa Pola, donde tenía un apartamento y otro por la isla de Tabarca. Fue viajera y estuvo en Estados unidos con los tres astronautas de la misión Aplolo 11 que pisaron la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins. También estuvo en Egipto.

El Sotillo

ABC 1983 «El Sotillo»

santa Cristina y el Sotillo

Cristina se retiró aproximadamente en 1975 (teóricamente se debería haber retirado en 1973), cuando comenzó a crear la Granja escuela y el centro didáctico activo El Sotillo: “Diez hectáreas para el estudio de la naturaleza y el trabajo autosuficiente con huerta, viveros, cultivos, frutales, animales, zonas verdes y piscina”.

Al poco tiempo el santa Cristina cerró sus puertas, diciendo adiós a un proyecto de vida con la impronta de una personalidad fuerte y con una extraordinaria vocación docente y pedagógica meritoria de reconocer y dignificar. En el lugar del santa Cristina, actualmente se encuentra la Facultad de Música y Artes Escénicas de la universidad Alfonso X El Sabio. Cristina murió a los 79 años de edad, en 1988, legando parte de sus bienes a las Hermanitas de la Caridad y a la Universidad Complutense de Madrid.

Aquel mismo año de 1988, la Fundación Universidad Empresa «Recibe el legado de Doña Cristina Lana Villacampa de la Finca “El Sotillo”, con el deseo de que dicha sociedad continúe su labor en los campos de la enseñanza, educación y promoción a favor de la juventud española». (Algunos de nuestros hitos más significativos. https://fundacionuniversidadempresa.es/).

Actuación musical en el santa Cristina

Gimnasia en el santa Cristina

El colegio santa Cristina fue conocido como el «Santa» por sus alumnos/as y así continúa siendo recordado. El colegio se ha considerado como «Uno de los centros con más historia de Madrid y que por sus aulas han pasado políticos, artistas y empresarios, como Eduardo Serra Rexach, exministro de Defensa; Ramón Espinar, diputado actual de Unidos Podemos; el periodista Juan José Millás o el expresidente de la constructora FCC Baldomero Falcones». Además, por el centro pasó el séptimo presidente de la democracia española, Pedro Sanchez estudió en el «santa» y en una de las anteriores fotos se le puede observar tocando la flauta durante una actuación en el santa Cristina (lainformación.com).

Cristina Lana Villacampa dedicó su vida a la docencia, luchando por conquistar sus sueños, su colegio y aquel jardín infantil que se materializó con la finca El Sotillo. Un colegio que formó durante cincuenta años alumnos y alumnas con la impronta de una maestra cuya vida es en sí misma toda una lección. Cristina fue un gran corazón en tiempos de guerra, pero su vocación docente fue más fuerte y superó todas las vicisitudes a la que se vio obligada a enfrentarse.

Muchas gracias Luisa Casañola Andrés a Ricardo, Eva y Fernando Paraled Santos, a Maribel Martínez Lana, a Mónica Enriquez Paraled y Apuleyo Soto Pajares. Gracias por ayudar, contar y participar en recuperar una extraordinaria figura que merece ser recodada, su memoria queda viva.

41.791631

-0.157691

![escuelas-saric3b1ena[240].jpg](https://osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-saric3b1ena240.jpg)

![escuelas nacioales 013 (2)[237]](https://osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-013-2237.jpg)

![ESCUELAS NACIOALES 012[236].jpg](https://osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-012236.jpg)

![la escuela en los aÑos cincuenta 001[242] la escuela en los aÑos cincuenta 001[242]](https://i0.wp.com/osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/la-escuela-en-los-a%C3%91os-cincuenta-001242.jpg?w=308&h=308&crop=1&ssl=1)

![la escuela en los aÑos cincuenta 003[243] la escuela en los aÑos cincuenta 003[243]](https://i0.wp.com/osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/la-escuela-en-los-a%C3%91os-cincuenta-003243.jpg?w=308&h=308&crop=1&ssl=1)

![ESCUELAS NACIOALES 007[233].jpg](https://osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-007233.jpg)

![escuelas nacioales 008[234] escuelas nacioales 008[234]](https://i0.wp.com/osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-008234.jpg?w=204&h=204&crop=1&ssl=1)

![escuelas nacioales 006[232] escuelas nacioales 006[232]](https://i0.wp.com/osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-006232.jpg?w=204&h=204&crop=1&ssl=1)

![4e29df12f0813210df12f0813210b40c0a0a____[231] 4e29df12f0813210df12f0813210b40c0a0a____[231]](https://i0.wp.com/osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/4e29df12f0813210df12f0813210b40c0a0a____231.jpg?w=204&h=204&crop=1&ssl=1)

![ESCUELAS NACIOALES 010[235].jpg](https://osmonegros.com/wp-content/uploads/2019/01/escuelas-nacioales-010235.jpg)

Con la llegada de las cerámicas el trabajo artesanal de tejero desapareció. A los catorce años, Inocencia comenzó a trabajar con la remolacha y a arrancar lino. En Grañén la remolacha fue un cultivo muy importante y ocupó a muchas mujeres. Se cargaba en el tren y se llevaba a la azucarera de Monzón. Inocencia trabajaba plantando la remolacha y la recogía en invierno, hacía mucho frío. Cando se recogía se “escoronaba”, se quitaba la corona de la remolacha. Para calentarse se daban repetidamente palmadas en la espalda, con gran energía para tratar de entrar en calor. A veces hacían alguna pequeña hoguereta, pero no podían estar mucho rato paradas, tenían que trabajar. Les pagaban 25 pts al día, más medio pan que el sábado se concretaba en tres panes que alimentaban, durante toda la semana, a la familia Salillas-Vived. Para plantar la remolacha, Inocencia se ataba un saco a la cintura donde guardaba la planta que una a una iba plantando. Para la recolección se tenía que inundar de agua el campo, como si fuese arroz, “se arrancaba con el agua hasta las rodillas”. Había dos clases de remolacha, una forrajera, para los animales, y otra para azúcar.

Con la llegada de las cerámicas el trabajo artesanal de tejero desapareció. A los catorce años, Inocencia comenzó a trabajar con la remolacha y a arrancar lino. En Grañén la remolacha fue un cultivo muy importante y ocupó a muchas mujeres. Se cargaba en el tren y se llevaba a la azucarera de Monzón. Inocencia trabajaba plantando la remolacha y la recogía en invierno, hacía mucho frío. Cando se recogía se “escoronaba”, se quitaba la corona de la remolacha. Para calentarse se daban repetidamente palmadas en la espalda, con gran energía para tratar de entrar en calor. A veces hacían alguna pequeña hoguereta, pero no podían estar mucho rato paradas, tenían que trabajar. Les pagaban 25 pts al día, más medio pan que el sábado se concretaba en tres panes que alimentaban, durante toda la semana, a la familia Salillas-Vived. Para plantar la remolacha, Inocencia se ataba un saco a la cintura donde guardaba la planta que una a una iba plantando. Para la recolección se tenía que inundar de agua el campo, como si fuese arroz, “se arrancaba con el agua hasta las rodillas”. Había dos clases de remolacha, una forrajera, para los animales, y otra para azúcar.